«В его письмах Бог с большой буквы»

03 июля 2025 г.

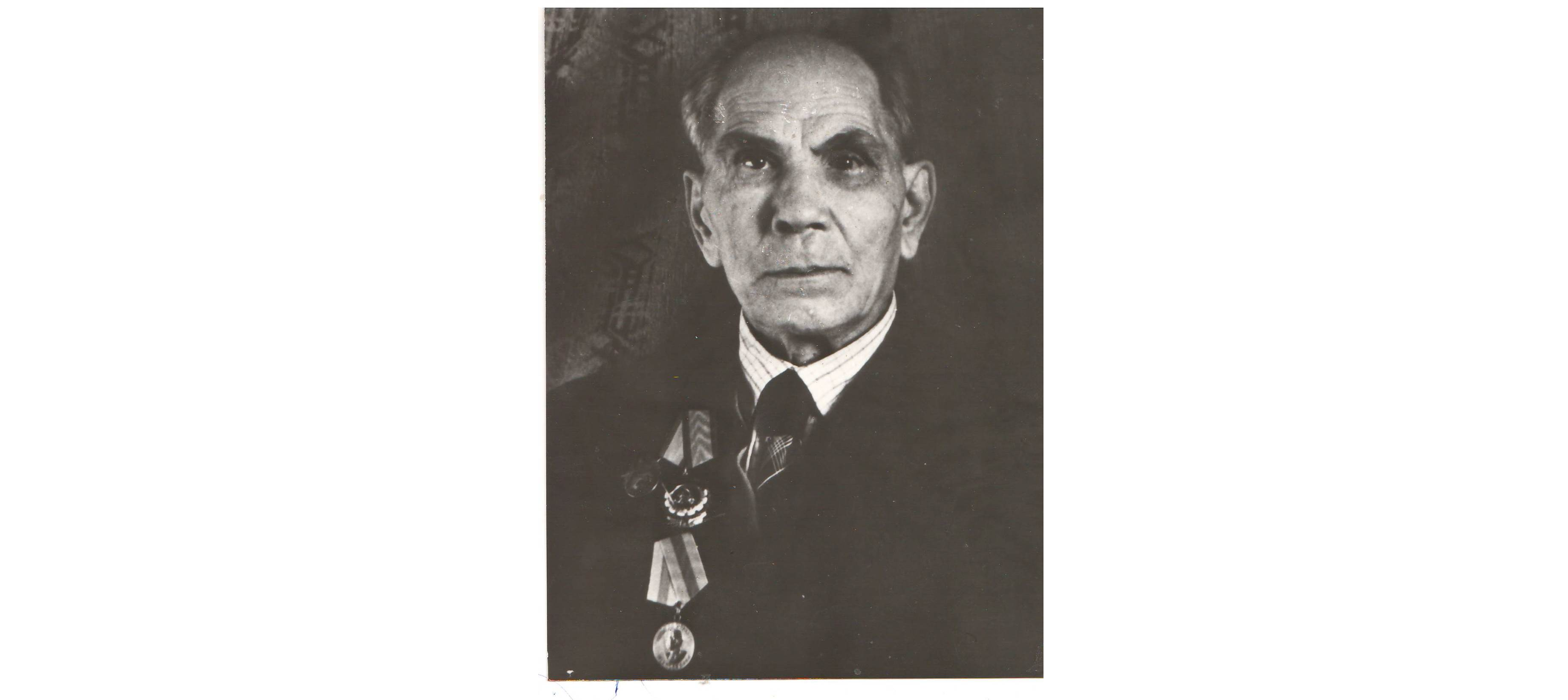

Яков Мамин — изобретатель-самоучка, создатель «русского дизеля» и первого колесного отечественного трактора, один из основателей предприятия «Волжский дизель братьев Маминых», что уже 125 лет действует на балаковской земле. Если открыть биографию Якова Васильевича, что печаталась в советских газетах и журналах, можно удивиться, как много создано изобретений стараниями этого увлеченного человека. Но за этими «сухими» строчками мы не увидим истинный портрет нашего земляка, личность которого гораздо многограннее.

Семья Якова Мамина

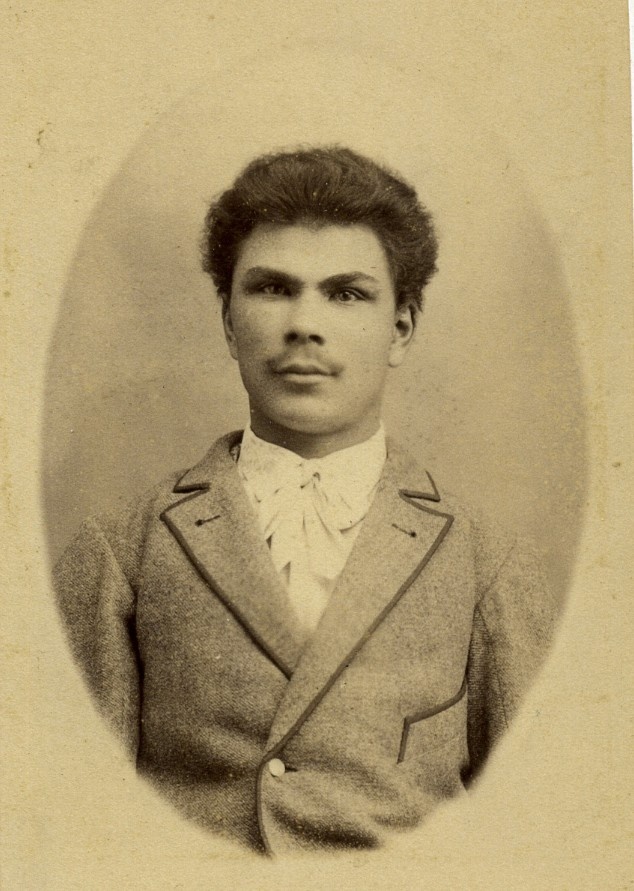

Яков Мамин родился в семье приказчика Василия Григорьевича Мамина в 1874 году. Он единственный из четырех сыновей получил только начальное образование, но при этом имел большой практический опыт. В 13 лет, изменив для этого справку о рождении, он поступил на завод «Благословение» Федора Абрамовича Блинова, который в эти годы работал над созданием гусеничного самохода. Делая детали для новой машины, он научился самым первым приемам в слесарном деле: пилить, рубить, сверлить, паять и др. Полученный опыт позволил Якову Мамину через 10 лет вместе с братом Иваном Васильевичем открыть собственное предприятие, где начнется выпуск «русского дизеля», работавшего на сырой бакинской нефти, что выгодно выделяло его среди зарубежных аналогов.

В Российской империи оценили преимущества отечественного дизеля, заказов стало больше, и в 1908 году братья решают разделить свой завод на 2 отделения. Первое (ныне «Волжский дизель братьев Маминых») по жребию достается Ивану, Яков же приступает к строительству собственного отделения в начале ул. Николаевской (ныне Коммунистической).

Известно, что в организации производства братья Мамины ориентировались не только на коммерческий интерес, у них была хорошо продумана социальная составляющая. Из свода правил работы на заводе братьев Маминых от 1908 года видно, что Яков Васильевич учитывал образ жизни заводчан и многие церковные праздники делал выходными. Не работал завод в следующие дни: 1 и 6 января, 2 февраля, 25 марта, 6 и 15 августа, 8 и 14 сентября, 21 ноября, 6, 25, 26 декабря. Выходными были также пятница и суббота масленицы, четверг, пятница и суббота Страстной недели, три дня на Святую Пасху, на Вознесение Господне, в день Святой Троицы и в день Сошествия Святого Духа на апостолов. В эти дни Яков Васильевич любил приходить в гости к своим рабочим с подарками, особенно к крестникам. Неслучайно местные жители называли предприятие Маминых «кумзавод», ведь рабочие часто обращались к Якову Васильевичу с просьбой стать крестным для их детей.

Заказов на дизели становилось все больше, и все же главной мечтой Якова Мамина было создание трактора. К этой цели он стремился сквозь «жернова истории» — Первую мировую и Гражданскую войны, голодные 1920?е годы…

Выпуск первого трактора

Весной 1913 года о новом русском тракторе Мамин сообщил в Московское высшее техническое училище, Петербургский технологический институт и министерство земледелия. Он просил выслать представителей для участия в испытании нового трактора.

1914 год для Якова — знаковый. В этом году он выпускает свой первый трактор. В «Саратовском листке» от 28 сентября 1914 года по этому поводу сообщается:

«На днях по улицам Балакова ходил 25?сильный трактор местного завода Я. В. Мамина. Производилась первая проба с четырьмя плугами, пока без нагрузки. Трактор имеет автоматический пуск машины сжатым воздухом. Завод предполагает вырабатывать тракторы 25 и 50 сил под названием "Русский трактор". Пока изготовлены четыре штуки».

Казалось, что вот и настало время массового производства отечественных тракторов, но все планы разрушила Первая мировая война. Предприятие Маминых передали военному ведомству. Несмотря на режим военного времени, Яков Мамин не терял надежды перейти к массовому производству своих машин. Но к тому времени уже разворачивались революционные события. На заводе был организован комитет из трех человек, взявший на себя обязанности администрации. Яков Мамин, не дожидаясь национализации, отдал свой завод комитету, а большой новый дом, в котором жил, отдал под контору. Семья перебралась в баню во дворе.

Через некоторое время рабочий комитет объявил Мамину, что целиком и полностью доверяет ему и поручает техническое руководство завода. В декабре 1917 года на завод пришли правительственные телеграммы с сообщением о том, что правительство очень интересует вопрос изготовления тракторов в России, просят подготовить свои предложения и приехать в Москву. Затем Якова Васильевича пригласили выступить в техническом Совете Наркомата земледелия, где он познакомил членов Совета с чертежами своего нового колесного трактора «Гном». Комиссия рассмотрела документы и предложила проект как «ценный вклад» в развитие тракторостроения в республике. Наркомзем оформил срочный заказ: выпустить к 1 апреля 1922 года первые 20 машин. Закупив в Германии необходимое оборудование, Яков Васильевич вернулся в родной город, но не был допущен на свой бывший завод. За время его отсутствия имущество предприятия было разграблено. Самарский совнархоз (к которому относился в то время Балаково) отказался содействовать бывшему владельцу завода в восстановлении производства. После этого Яков Васильевич вынужден был покинуть свою малую родину, где рождались и воплощались в жизнь его смелые проекты. Новые станки установили в соседнем городе Марксштадт, именно там с 1924 по 1928 год началось производство первых отечественных колесных тракторов «Карлик». Вместе с ним туда отправились и другие балаковцы: сын Владимир Мамин, кадровые рабочие Н. М. Демин, М. И. Саванов, А. Ф. Никорюкин, С. М. Серебряков.

Из газеты «Советская деревня» № 134 от 28 декабря 1924 года:

«В 1923 году Мамин вместе со своим сыном поступает на службу на завод "Возрождение" (бывш. Шеффер) в маленьком городке Марксштадте Республики Немцев Поволжья и начинает работать над постройкой пробного трактора "Гном". Упрощая его устройство все более и более, он в конце концов пришел к мысли о действительно наипростейшем тракторе, который и назвал "Карликом". Вплоть до осени 1924 года проработал он над "Карликом". Переделывал, улучшая его устройство, пробовал на работе в поле и вновь переделывал, и так без конца. Чтобы не задерживать испытание, было сделано две машины: одна работала в поле, а другая переделывалась согласно указаниям опыта. Наконец в октябре 1924 года "Карлик" был отвезен в Москву, испытан на машиностроительной станции Тимирязевской академии в присутствии наркома земледелия Смирнова и дал блестящие результаты. В протоколе испытания трактора сказано, что Мамин и сын создали простейший тип с/хоз трактора применительно к условиям. Этого и добивался сам изобретатель» (автор статьи — Иван Васильевич Мамин, родной брат изобретателя).

Внимательное отношение к рабочим

Старожилы отмечали, что Яков всегда внимательно относился к нравственному поведению своих рабочих и их культурному развитию. Подтверждением тому служат детские воспоминания его племянницы Елены Константиновны Соловьевой: «Помню как сейчас, когда он задумал для устроения свой театр для рабочих, чтобы они с семьями отдыхали в воскресные дни в заводской столовой. Дядя Яша и мой отец (Константин Дмитриевич Соловьев) сидели у нас в столовой и пили чай. Услышав этот разговор, я прямо "загорелась". Прижалась к дяде Яше и говорю: "Дядя Яша, обязательно нужно иметь театр, и мы все будем ходить в него бесплатно"».

Любимая племянница много времени проводила в рабочем кабинете своего дяди и была свидетелем того, как Яков Васильевич выбирал сотрудников на завод: «Дядя Яша сказал: "Ну вот что, Ленка, сейчас мы будем выбирать себе инженера, а ты смотри и помогай мне". Берет линейку и одежную щетку и бросает перед дверью на пол. Входит мужчина. Одет "с иголочки": крахмальная рубашка, галстук и, что мне запомнилось, — желтые ботинки. Инженер, перешагнув через линейку и щетку, подошел к столу. Стали говорить о делах. Он ушел, а дядя говорит: "Видела, как он перешагнул через линейку? Он мне не подойдет". Затем вошел второй мужчина. Очень просто одет, в сорочке серой. Как только получил разрешение войти — поколебался, а затем поднял линейку и щетку и положил на стол. Дядя Яша предложил садиться. Долго говорили, а потом он сказал: "Завтра выходите на работу"».

Судьба после 1937 года

В 1937 году Яков Васильевич был признан инвалидом и отправлен на пенсию — сказались аресты и гибель близких родственников. Чтобы поправить здоровье, он уехал к сыновьям в Челябинск. Но и здесь изобретатель продолжал трудиться. В эти годы он изготовил большой трехколесный велосипед для поездок по городу. А дальше — снова период напряженной работы уже на Челябинском тракторном заводе и в Институте механизации сельского хозяйства. В Челябинске Яков Васильевич познакомился с молодым коллегой Василием Ивановичем Салатовым, который впоследствии поделился своими воспоминаниями об изобретателе с балаковским краеведом Анатолием Деревянченко: «К примеру, когда в 1941 году в Челябинск приехали эвакуированные с Запада, Яков Мамин уступил свою большую комнату — 22 кв. м, а сам с Пелагеей Ивановной (супруга Я. В. Мамина) поселился в 8?метровой. Отдал мебель, посуду и все необходимое. Я не раз бывал у него в квартире. Так было все заставлено, что пройти возможно только боком. Живя в такой тесноте, он умудрялся еще чертить ночами, а днем мы с ним разбирались, как сделать тот или иной узел. Работать Яков Мамин мог на всех станках, да так ловко, будто бы он много лет работает на нем… Яков Мамин ходил в школы, в танковые училища, к летчикам и штурмовикам, читал про двигателестроение и про танкостроение и утверждал, что наша техника не хуже заграничной. Он часто сетовал, что ему нужно было родиться позже, в это время, когда изобретатели могут собраться, обсудить и принять все новое».

Культура православного воспитания

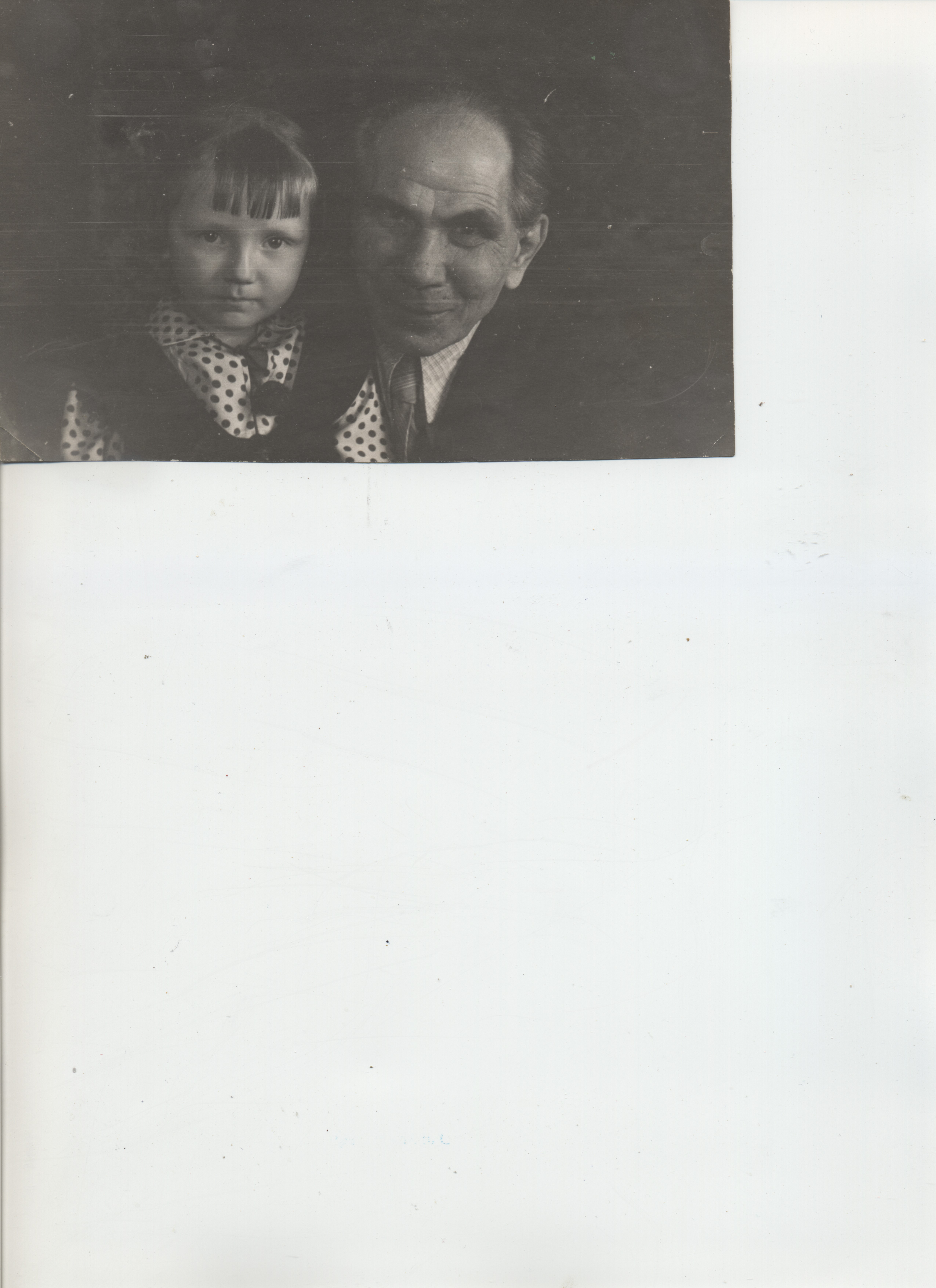

Вся эта информация дополняет жизнеописание ученого ценными фактами. Но все-таки самый важный источник — это его письма к близким и родным людям. Так, в своем письме внучке Марианне Яков Васильевич говорит о том, что для него было действительно важным: «Милая внучка, я очень рад, что ты имеешь драгоценные нормы к религиозности, ведь они облагораживают душу человека».

Знакомясь с личными письмами изобретателя, видишь не просто человека, с головой «ушедшего в железки», а доброго, эмоционального, благодарного, деликатного и верующего. Десятилетия гонений на Церковь не смогли стереть в душе изобретателя веру в Бога, духовность. Эти несколько строчек доказывают, что и в сложные советские времена ему удалось сохранить и передать своим потомкам культуру православного воспитания.

В своих письмах слово «Бог» он писал с большой буквы, как и слово «Родина», которую любил, в которую верил и служил ей талантом и правдой.

Данный материал был представлен на III Региональных образовательных чтениях Балаковской епархии в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений» 30 ноября 2024 года.

Заведующий музеем истории города Балаково Кристина БЕЛОВА

Газета «Балаковские епархиальные ведомости», № 6 (29), июнь 2025 г.