Святые и святыни Волгоградской области

13 сентября 2025 г.

В июле этого года семьей побывали в Волгограде. Первая ассоциация при упоминании этого города — память о Великой Отечественной войне и о городе-герое. Но здесь есть и многие святыни, сохранившиеся в те годы, о которых важно знать. В этой статье расскажу лишь о некоторых святых и святынях Волгоградской области, которые освящают эту героическую землю.

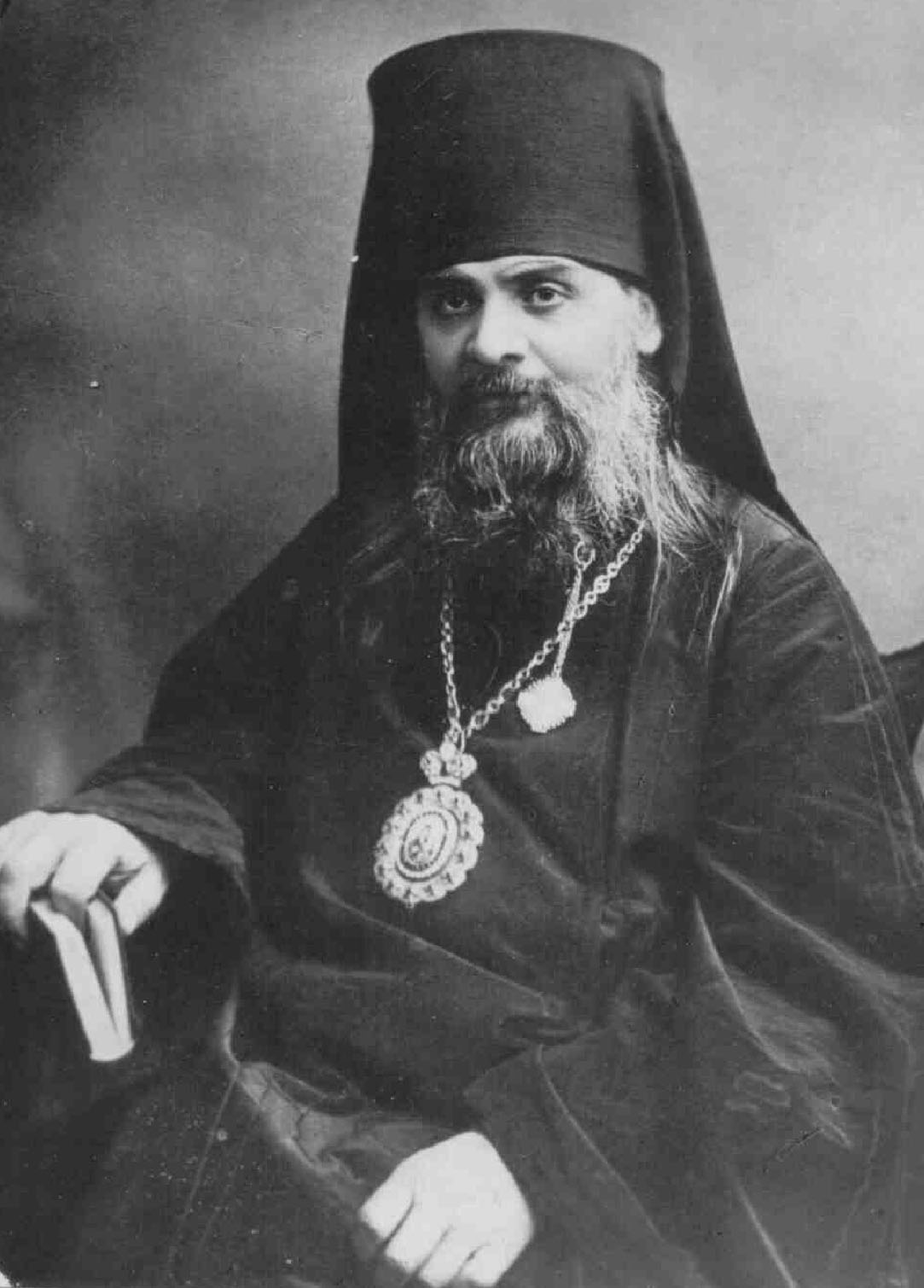

Священномученик Гермоген (Долганёв), Тобольский, епископ

Имя священномученика Гермогена (Долганёва) хорошо известно в Саратовской области — 16 лет его жизнь и служение были связаны с нашим краем. Святитель Гермоген родился в 1858 году. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. С 14 января 1901 года он был епископом Вольским, викарием Саратовской епархии. Развернул широкую миссионерскую деятельность, к которой привлекал мирян. Организовал внебогослужебные чтения и беседы, разрабатывал программы для воскресных школ.

С 21 марта 1903 года — епископ Саратовский и Царицынский. Расширил епархиальный печатный орган — «Саратовский духовный вестник» и создал еженедельное издание «Братский листок». По его инициативе появились церковные печатные органы в Балашове, Камышине и Царицыне.

За годы его служения в Царицыне было построено и освящено более пятидесяти храмов. При его участии основан и построен Царицынский Свято-Духовский мужской монастырь (в 1992 году началось его возрождение; расположен в центре города). Важным направлением его деятельности стало развитие церковно-приходского образования и борьба с сектантством.

В 1917 году святитель был назначен на Тобольскую кафедру. В годы гонений на Церковь он открыто выступал против богоборческой власти, за что был арестован. В 1918 году расстрелян. Канонизирован в 2000 году.

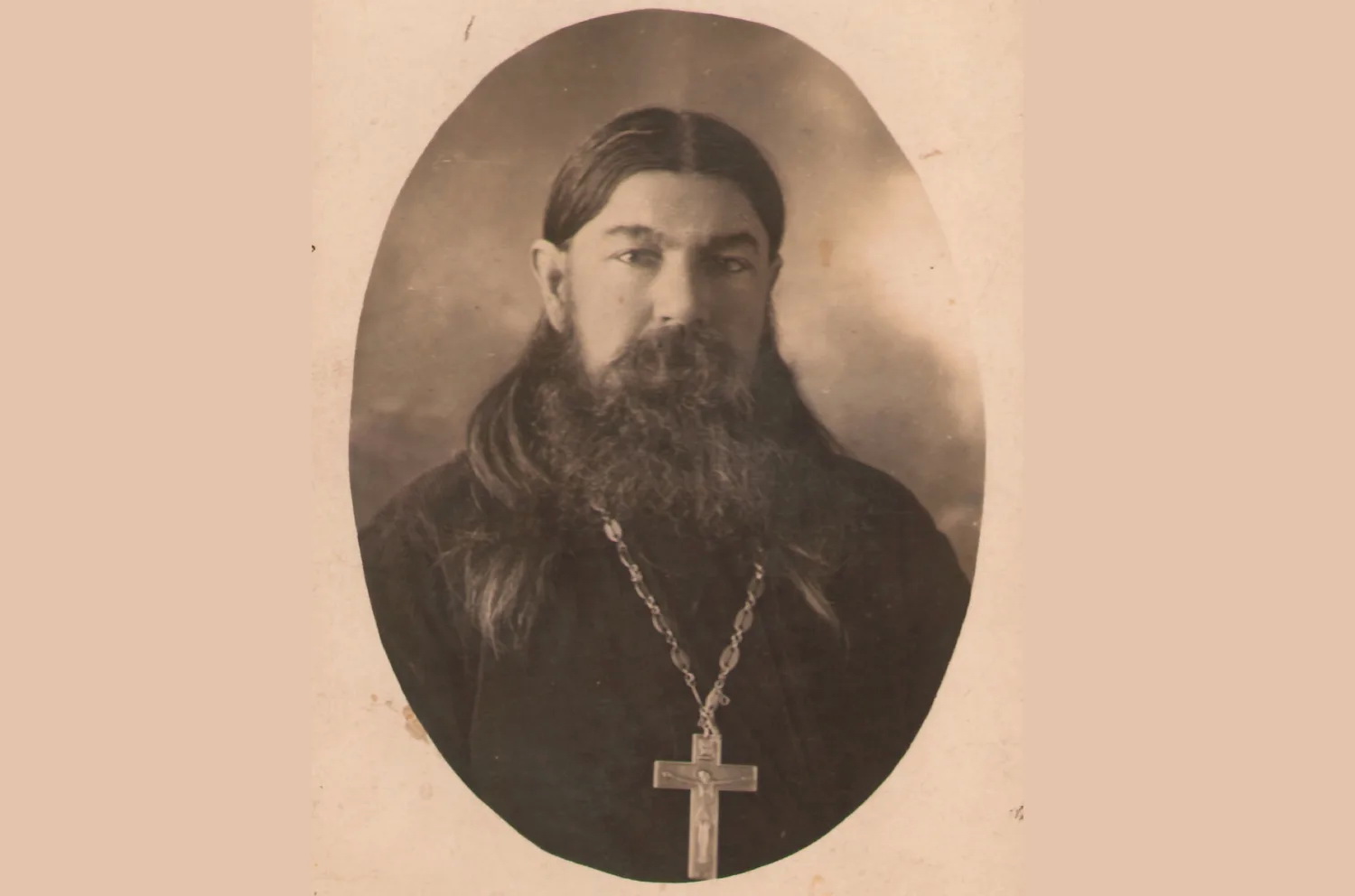

Священномученик Николай Попов, пресвитер

Священномученик Николай Попов родился в 1864 году в многодетной семье статского советника и дочери священника. Вырос в атмосфере религиозности и любви к родному краю. Учился в гимназии и Харьковском земледельческом училище, где пользовался большим уважением за честность, целеустремленность, открытость, верность данному слову. После чего, уже в 30-летнем возрасте, решил посвятить себя духовному служению и поступил в Донскую духовную семинарию.

С 1893 года служил священником в станицах Аксайской и Мигулинской. Здесь он боролся с невежеством, пьянством и бедностью, основал школу для детей и взрослых, оказывал помощь прихожанам. Его пастырская деятельность вызывала глубокое уважение у казаков. Но особое внимание он уделял богослужению.

Во время Гражданской войны он оставался со своей паствой в тяжелых условиях. Ухаживал за больными, несмотря на эпидемию тифа. В это время сам заразился и вскоре был арестован. Через три дня заключения, во время которых продолжал окормлять прихожан, он был приговорен к смерти и расстрелян.

После освобождения района родственники нашли и перенесли останки священника в храм станицы Верхне-Гнутовской. Память о нем жила в народе и была сохранена семьей. В 2006 году канонизирован. Сейчас его мощи находятся в Александро-Невском соборе г. Волгограда.

Мы с вами помним, что после Сталинградской битвы город пришлось отстраивать заново — слишком тяжелыми были бои. Лишь немногие здания сохранились, и среди них всего два храма: храм Казанской иконы Божией Матери и храм святого Никиты, исповедника Мидикийского.

Казанский храм

Казанский храм появился в конце XIX века. 29 августа 1894 года состоялась закладка церкви. 23 августа 1899 года храм был освящен. Храм построен в псевдорусском стиле, имеет форму симметричного креста и является копией православного храма при русском посольстве в Париже (ныне известного как храм во имя святого Александра Невского).

После октябрьского переворота храм пережил основательное разграбление, однако остался открытым и действовал до 15 декабря 1939 года. После в церковном помещении работал хлебозавод.

Во время Великой Отечественной войны сохранились лишь стены здания. 27 июля 1945 года храм был вновь открыт, и постепенно началось его восстановление.

Храм преподобного Никиты, исповедника Мидикийского

Храм во имя преподобного Никиты, исповедника Мидикийского, — самый древний храм города Волгограда, сохранившийся до наших дней. Он был построен в конце XVIII века: по одним данным, в 1782 году, по другим — в 1794?м.

Первоначальный облик Никитской церкви не сохранился. Изначально она имела форму базилики.

В 1867 году были пристроены несколько помещений, после чего церковь приобрела крестообразную форму. А в 1901 году деревянную колокольню заменили на каменную. В таком виде Никитская церковь находится и сегодня.

В советское время, когда все церкви и храмы страны активно закрывались и передавались под склады, Никитская церковь не прекращала свою деятельность. Храм работал в то время, когда остальные церкви города были закрыты.

В 1940 году храм все же закрыли, а его здание передали для общественного пользования. Однако уже в 1943 году жители города добились разрешения на возобновление богослужений. В 1955 году начались реставрационные работы внутри и снаружи церкви.

Кафедральный собор благоверного князя Александра Невского

Собор Александра Невского был построен в 1916 году. Храм был посвящен чудесному спасению императора Александра III и его семьи в железнодорожной катастрофе 1888 года.

Закладка первого камня состоялась 22 апреля 1901 года на Александровской площади. После завершения строительства собор стал самым высоким зданием Царицына — его высота составляла 51 метр, а ширина — 42 метра.

В 1929 году храм был закрыт, позже превращен в часть автобазы, а в 1932 году полностью уничтожен взрывом. Камень, оставшийся от здания, использовали для строительства дорог.

Идея восстановления собора вновь стала активно обсуждаться в начале 2000?х годов. В 2016 году определили место для строительства новой церкви, и 5 апреля того же года состоялась закладка первого камня, выполненного из кирпича разрушенного собора.

В 2021 году собор был полностью восстановлен. Для придания сходства с оригиналом использовался специальный остроугольный кирпич.

Образ Пресвятой Богородицы «Сталинградская»

Во время обороны Сталинграда произошло чудо. Перед немецкими войсками открывался путь на Кавказ и к Каспийскому морю. Спасение города стало переломным моментом Великой Отечественной войны: советские войска впервые перестали отступать.

11 ноября 1942 года, во время Сталинградской битвы, произошло чудо, которое дало второе дыхание русским воинам: оно привело врага в смятение, а нашим бойцам стало благословением Самой Пресвятой Богородицы.

Об этом событии вспоминал волгоградский художник Лев Сергеевич Тырин, который вместе со своей семьей пережил страшные дни Сталинградской битвы. В воспоминаниях о своем военном детстве он пишет: «…была пасмурная погода, мелкая изморозь, то ли дождь, то ли мокрый снег. Шла обычная перестрелка между воюющими сторонами. Серое небо со стороны Заволжья стало медленно раздвигаться, в появившемся пространстве безоблачного чистого неба появилось изображение женщины с ребенком на руках. Бабушка несколько раз, превозмогая боль от раненой челюсти, сказала: "Это икона Казанской Божьей Матери". Перестрелка между позициями стала затихать и прекратилась совсем. Значит, это явление наблюдали не только мы, но и воюющие стороны. Явление это держалось в небе почти час. В Ельшанском овраге тоже это явление было замечено как добрый, духовный знак для нашего народа, для нашей страны…».

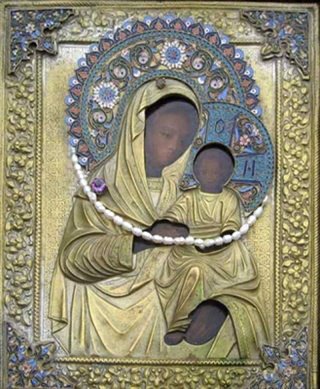

Урюпинский образ Божией Матери

8 июня 1827 года образ Божией Матери нашли на ветвях дерева две отшельницы Ирина Лазарева и Анна Усачева недалеко от станицы Урюпинской. Несколько лет икона хранилась у Лазаревой, затем была выставлена на церковной площади и только в 1854 году помещена в Покровскую церковь станицы, где заняла почетное место и получила резной позолоченный киот.

На месте явления иконы забил источник с целебной водой. В годы гонений на Церковь его пытались дважды засыпать, но безуспешно.

В годы между Октябрьской революцией и Великой Отечественной войной икона исчезла. В 1943 году прихожане вернули Урюпинский образ Божией Матери во вновь открытый Покровский собор Урюпинска, в котором он находится и в настоящее время. Однако установить, был ли возвращенный образ чудотворной иконой или списком, обладающим чудотворной силой, практически невозможно.

Духовенство и прихожане отмечали многочисленные случаи чудесного исцеления после обращения к иконе.

Ежегодно в годовщину обретения иконы совершался крестный ход из церкви, где она хранилась, к месту ее обретения. Последний крестный ход состоялся в 1927 году, когда праздновался столетний юбилей иконы. В настоящее время ежегодно по территории Волгоградской епархии совершается многодневный крестный ход с чудотворной Урюпинской иконой Божией Матери.

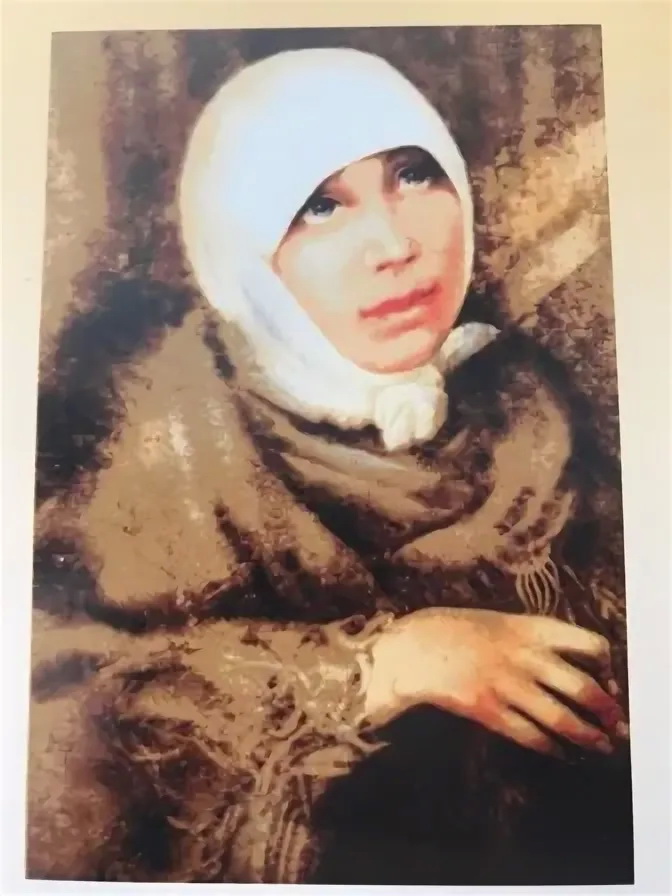

Блаженная Марфа Царицынская

Марфа Царицынская родилась в 1880 году, была единственным ребенком в семье зажиточных горожан Медведских. Училась в одной из царицынских гимназий, по окончании которой отправилась в паломничество к святому праведному Иоанну Кронштадтскому. С его благословения она приняла подвиг юродства Христа ради и взяла новое имя Марфа. Некоторое время девушка прожила так в Петербурге, а по возвращении в Царицын ей пришлось оставить родной дом из-за противодействия родителей ее новому образу жизни.

Блаженная Марфа получила в Царицыне широкую известность как провидица и целительница.

Марфа Царицынская умерла в возрасте около 45 лет в 1925 году. Есть сведения, что перед смертью она предсказала, что ее будут хоронить трижды, что и случилось: первоначально ее тело было похоронено на территории Свято-Духова монастыря, после его закрытия могила была перенесена на кладбище рядом с Алексеевской церковью, но после войны Алексеевское кладбище было ликвидировано, а захоронение перенесено на Димитриевское кладбище города Волгограда, где существует по сей день.

В настоящее время Марфа Царицынская к лику святых не причислена, однако Волгоградской епархией ведется работа по сбору материалов для ее официальной канонизации.

Каждую неделю на могиле блаженной Марфы проводятся панихиды.

Блаженный Андрей из Царицына

Блаженный Андрей родился 10 января 1888 года в Царицыне. За великую веру, смирение, безропотное несение скорбей и беззлобие подвижник удостоился дара прозорливости и дара исцеления. В сложные послевоенные годы он умел утешить страждущих: известно, что последние по молитвам подвижника получали исцеление. Блаженный Андрей помогал людям духовным советом, вовремя предостерегал от неправильных, неблагоразумных поступков.

По рассказам современников, в послевоенное время одна верующая женщина услышала от одного старца вопрос, почему она пустилась в столь дальнее путешествие, ведь у них в городе живет прозорливый старец Андрей, к нему бы и следовало обращаться за духовной помощью. Когда старец стал просить женщину передать подвижнику книгу, та смутилась, возразив, что не знает, где его искать. В ответ услышала, что блаженный Андрей ее сам найдет. Так и случилось: когда она вернулась в город, на вокзале к ней подошел старичок (женщина обратила внимание на то, что он бедно одет, и в душе пожалела его). Каково же было ее удивление, когда он сам протянул руки и попросил передать ему книгу, которую она везла ему в подарок.

Носил он светлую холщовую рубаху, подпоясанную бечевкой. Лицо у него было очень доброе, невольно притягивало к себе людей. Блаженный Андрей о Боге много рассказывал, призывал людей верить. Люди говорили, что, когда были в церкви, кто-то скажет, а он поправит, и это сбывалось. Долго еще вспоминали его слова и после его кончины.

Многие годы на паперти Казанского собора блаженный Андрей сидел, прося милостыню. Стены этого храма помнят молитвы старца.

Еще он очень любил животных, потому и на фото его запечатлели вместе с кошкой. О том, что старец Андрей помогает в трудную минуту, доводилось слышать не раз от жителей города.

Блаженный Андрей умер 23 января 1967 года. В настоящее время блаженный Андрей к лику святых не причислен.

Подготовил иерей Стахий САХАРОВ

Фото из открытых интернет-источников

Газета «Балаковские епархиальные ведомости», № 8 (31), август 2025 г.