Крестовоздвиженский православный храм «Самарской Германии»

27 сентября 2025 г.

«Самарской Германией» в дореволюционной прессе называли земли немецких колонистов на «луговой стороне» Саратово-Самарского Левобережья. Немецкие колонисты появились на Волге в середине 1760?х годов после приглашения русской императрицы Екатерины II. С 1764 по 1772 год на Волге было основано 105 колоний, в том числе на «луговой стороне» — 60 колоний.

Самым крупным немецким поселением Саратовского (с середины XIX столетия — Самарского) Заволжья стал Екатериненштадт (Баронск, Екатериноград, Марксштадт, Маркс), основанный по некоторым данным в 1765 году. По религиозному признаку колонисты делились на протестантов (лютеран и реформатов) и католиков. Впоследствии с появлением в Екатериненштадте русских жителей здесь была построена Крестовоздвиженская церковь, которая стала единственным православным храмом в немецких колониях.

«Германия на Волге»

Обосновавшись на новой земле, немецкие колонисты постепенно наладили свой повседневный быт, занимались животноводством, сельским хозяйством и торговлей. В Екатериненштадте появились несколько мельниц, была открыта фабрика по выделке кож. Поселенцы выращивали анис, который славился в округе как «баронский анис», и табак. Сигарный американский табак занимал заметное место в торговле колонии: Екатериненштадтский округ был центром выращивания табака на Волге и считался на втором месте по его производству в России. Табак, выращенный колонистами Баронска, поступал на российский и зарубежный рынки. С увеличением благосостояния колоний в Екатериненштадте была открыта хлебная биржа, проводились регулярные ярмарки, развивалась торговля с местными селениями, расположенными между Саратовом и Самарой. Важную роль в торговле играла местная пристань, на которой сгружали сплавляемый из Верхнего Поволжья лес, а также отправляли в Петербург и за границу хлеб, подвозимый гужевым способом из сел Николаевского и Новоузенского уездов. Зерно свозили в амбары, расположенные вдоль берега, вмещавшие до пяти миллионов пудов, в которых оно хранилось и шло на продажу. Большей частью это была пшеница высоких хлебопекарных качеств. В первой половине XIX века в селении были построены две каменные церкви — лютеранская во имя Святой Троицы и католическая во имя святой Екатерины.

Появление православной общины

С развитием в Екатериненштадте торговли и промышленности эта немецкая колония стала одной из крупнейших в Поволжье, и уже в начале XIX столетия сюда начали приезжать на временное проживание и сезонную работу сотни русских купцов, ремесленников и разнорабочих. С открытием в колонии пристани на Волге поток новых жителей еще больше увеличился. О том, что часть из них проживала в колонии постоянно, свидетельствует тот факт, что в колонии к 1830?м годам было русское кладбище. Тем не менее, возможности «справлять церковные требы» в Екатериненштадте у православных не имелось, из-за чего, в числе прочего, было крайне затруднительно крестить новорожденных и отпевать умерших. Поэтому в 1838 году для православного населения колонии выстроили деревянный кладбищенский молитвенный дом, в котором по штату должны были служить священник и псаломщик.

В последовавшие затем несколько лет моленную благоустроили и превратили в однопрестольную церковь, освященную 15(27) сентября 1845 года в честь Воздвижения Креста Господня. Обшитое тесом здание без купола было небольших размеров: примерно 15 метров длиной и более 6 метров шириной. В 1848 году к нему пристроили невысокую колокольню на столбах высотой более 12 метров. Для священника и причетника имелся причтовый дом. В клировой ведомости отмечалось, что «прихода определенного в этой колонии нет»: «здесь русские своих домов не имеют». Поскольку постоянных жителей православного вероисповедания в немецкой колонии на тот момент было мало, настоятель Крестовоздвиженской церкви не мог назвать даже приблизительное количество прихожан.

В клировой ведомости за 1864 год по-прежнему констатировалось, что «прихода определенного при церкви нет», но уже указывалось число прихожан — 265 человек, «временно проживающих лиц разного сословия». С этим обстоятельством, по всей видимости, была связана другая особенность приходской жизни православного храма: до 1870?х годов здесь часто менялись священники, служившие в колонии в среднем не больше двух лет. Бывали годы, когда священническое место в приходе Крестовоздвиженской церкви пустовало, оставаясь вакантным.

В попечении о строительстве нового храма

Кладбищенский храм достаточно быстро обветшал и уже не соответствовал своими размерами потребностям быстро растущей местной православной общины. Ситуация изменилась после того, как немецкие колонии вместе с левобережными уездами перешли из Саратовской губернии в состав Самарской губернии. В 1866 году начался сбор средств на постройку новой церкви; в приходе появился постоянный священник Евгений Николаевский, прослуживший настоятелем более 20 лет и заслуживший любовь и уважение не только своих прихожан, но и местных немцев.

Поскольку в колонии православного населения было «число самое незначительное», то о сборе необходимой суммы на строительство храма хлопотали главным образом временно проживавшие в колонии «гости» из православного купечества. Особенно значительное пожертвование в 5800 руб. на строительство и церковную утварь поступило от московского богатого человека — действительного статского советника М. А. Исакова. По именам жертвователей на строительство новой церкви можно было определить географию торговли Баронска. Среди жертвователей были купцы из Коломны, Ярославля, Торжка, Арзамаса, Москвы и других крупных городов России. Местные протестанты и католики тоже вносили свои пожертвования; так, например, лютеранин А. А. Файдель пожертвовал довольно большую сумму в 800 руб. Всего на возведение храма председателем приходского попечительства Николаем Малышевым с 1866 по 1872 год было собрано 14,5 тыс. руб.

Строительство и освящение каменной церкви

В 1870 году был утвержден проект нового храма, тогда же в квартире псаломщика начала работу приходская школа. Так как вся жизнь русского населения колонии была сосредоточена вокруг пристани, место под строительство церкви было выделено на удобной площади близ амбаров (современный Городской парк г. Маркса). В 1872 году размеры проекта увеличили и добились расширения земельного участка. 22 сентября (4 октября) 1874 года новый храм был торжественно освящен епископом Самарским и Ставропольским Герасимом (Добросердовым), который в будущем был канонизирован Русской Православной Церковью в лике святителя. Освящение церкви владыка Герасим совершил в сослужении четырех священников при большом стечении православных и немцев, проживавших в Екатериненштадте. При этом было также освящено шесть антиминсов, после чего была отслужена Божественная литургия, во время которой священник Евгений Николаевский «за добрую жизнь и ревностное служение Церкви Божией» был награжден набедренником.

В конце Литургии епископ Герасим обратился к народу с поучением о том, «как должно пользоваться храмом»: «При раскрытии этой мысли вкоротке было показано, что в освященном храме Божием должно вести себя: а) благоговейно, потому что храм по освящении не простое уже здание, а дом Божий, и служит преддверием к небу; б) с должным смирением, чтобы молитва наша, вместо благословения, не привлекала на нас гнев Божий, как некогда на фарисея, и наконец в) должны устранять от себя все заботы житейские».

Здание церкви построили каменное, двухэтажное, теплое, с колокольней. Храм был «снабжен приличным иконостасом, искусной живописи иконами, вызолоченными подсвечниками и таковым же паникадилом». Церковь была двухэтажной: главный престол в честь праздника Воздвижения Креста Господня находился в верхнем этаже храма; на нижнем 16(28) августа 1876 года освятили придел во имя святой великомученицы Екатерины. Приход новой церкви официально был учрежден 17(29) января 1876 года. В 1878 году на средства прихожан и церкви построили деревянные дома для причта.

Приходская жизнь

Старая кладбищенская церковь некоторое время оставалась приписанной к новому храму, но в 1883 году была за ветхостью разобрана. Приходское попечительство сразу после завершения постройки новой церкви ходатайствовало об учреждении Крестовоздвиженского православного братства для содержания храма и улучшения быта его причта. При этом проект устава братства предусматривал членство местных колонистов-иноверцев, активно участвовавших в строительстве церкви. Этот пункт, однако, стал камнем преткновения в переписке с самарским епископом Герасимом (Добросердовым), и инициатива в итоге одобрения не нашла.

После строительства церкви одной из главных забот приходского попечительства стала школа. Приходская школа долгое время оставалась крайне малочисленной и ютилась по квартирам священника и псаломщика, с начала 1880?х годов занятия в ней прекратились. Вновь школа грамоты при Крестовоздвиженской церкви была открыта 15 октября 1893 года. Вначале она размещалась в тесной церковной сторожке, обучалось в ней 20 учащихся. В 1896 году около церкви было построено новое деревянное на каменном фундаменте, покрытое железом школьное здание.

25 января 1898 года школа грамоты была преобразована в церковно-приходскую школу. Школьный дом имел классную комнату, помещение квартиры для учителя, кухню и церковную сторожку, прихожую и раздевалку. Школа была построена на средства, отпущенные решением волостного схода поселян Екатериненштадта в размере 1500 рублей.

Заведующим школой был священник Крестовоздвиженской церкви, учителями — псаломщик А. Виноградов, Г. Заяц, П. Соколова, И. Гусаров, М. Кузнецов, А. Большаков. Обучались в школе преимущественно дети крестьян, мещан и немцев, принявших православие. Учебный год начинался в первых числах сентября и заканчивался к 15 мая. В среднем ежегодно в церковно-приходской школе обучалось 50 человек. Школа была смешанной. В 1908 году в ней обучалось 76 учащихся: 43 мальчика и 33 девочки.

В 1893–1909 годах настоятелем прихода был священник Василий Марин, заслуживший долгую добрую память своих прихожан. После его смерти в приход был назначен священник Василий Троицкий. Благодаря служению этих священников приход значительно вырос: в 1915 году он насчитывал прихожан духовного сословия — 15 человек, дворян — 43 человека, мещан — 123 человека, крестьян — 423 человека, общее число составляло 604 человека.

В эпоху гонений

Сведений о Крестовоздвиженской церкви в советское время до нас дошло крайне мало. До недавнего времени считалось, что в мае 1930 года церковь была закрыта и разрушена, и на образовавшемся пустыре вскоре разбили городской парк культуры и отдыха, а последний священнослужитель — иеромонах Василий (Марин), по настоянию которого прихожане разобрали с последней службы иконы храма, — был репрессирован. Однако последние архивные находки опровергают эти данные.

Настоятель Крестовоздвиженской церкви священник Василий Марин не был иеромонахом и умер за несколько лет до революции 1917 года. Известно, что в Марксштадте служил священником иеромонах Сильвестр (в миру — Сергей Максимович Демьянов), бывший насельник саратовского Спасо-Преображенского монастыря, который был арестован марксштадтским КО НКВД 17 ноября 1937 года «за антисоветскую агитацию», приговорен судебной «тройкой» к высшей мере наказания 23 ноября и расстрелян 27 ноября того же года в городе Энгельсе. Сохранились также скупые сведения еще об одном священнике, проживавшем в Марксштадте в это же время, — Александре Васильевиче Бандилове. Судя по всему, его арестовали по тому же делу, что и Сильвестра (Демьянова), поскольку даты ареста и вынесения смертного приговора и смерти почти полностью совпадают с той лишь разницей, что Бандилова казнили в Марксштадте.

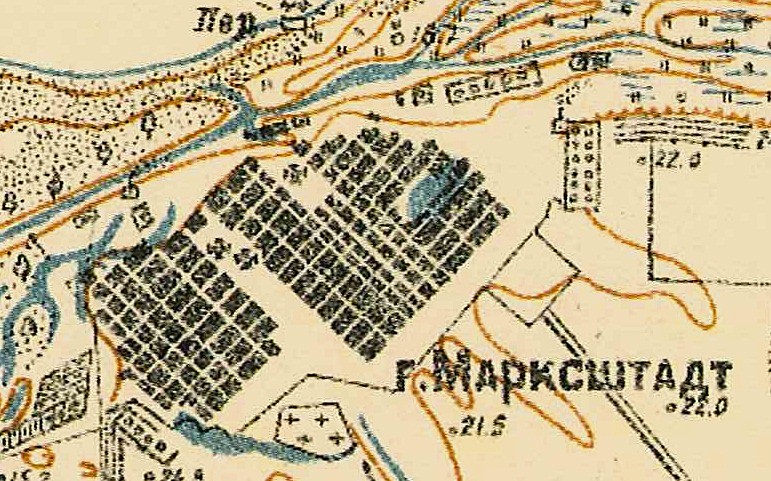

С датой разрушения Крестовоздвиженской церкви в мае 1930 года также не все ясно. По всей видимости, храм был разрушен позднее. Это косвенно подтверждает наличие в немецкой колонии двух православных священников в 1937 году. На фотографии начала 1930?х годов храм еще стоит не поврежденным, а на плане Марксштадта 1934 года нанесено его место расположения. Во всяком случае, к 1939 году все религиозные общины Марксштадта уже полностью прекратили свою официальную деятельность, и разрушение православного храма произошло не позднее этой даты. Литургическая жизнь на земле немецких колонистов замерла, чтобы полвека спустя возродиться уже в новых исторических условиях.

Павел СОЛОВЬЕВ

Газета «Балаковские епархиальные ведомости», № 9 (32), сентябрь 2025 г.