Дивен Бог во святых Своих

25 ноября 2025 г.

«Дивен Бог во святых Своих» — так псалмопевец Давид говорит о людях, которые духовными подвигами в земной жизни стяжали награду от Господа — Царство Небесное. Пример святых угодников Божиих свидетельствует нам о возможности спасения человека и уподобления его Богу: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного»(Мф. 5, 16). Эта публикация посвящена «пресвитеру Балаковскому», святому праведному Александру Чагринскому (Юнгерову), память которого мы отмечаем 4 января (по ст. ст. 22 декабря).

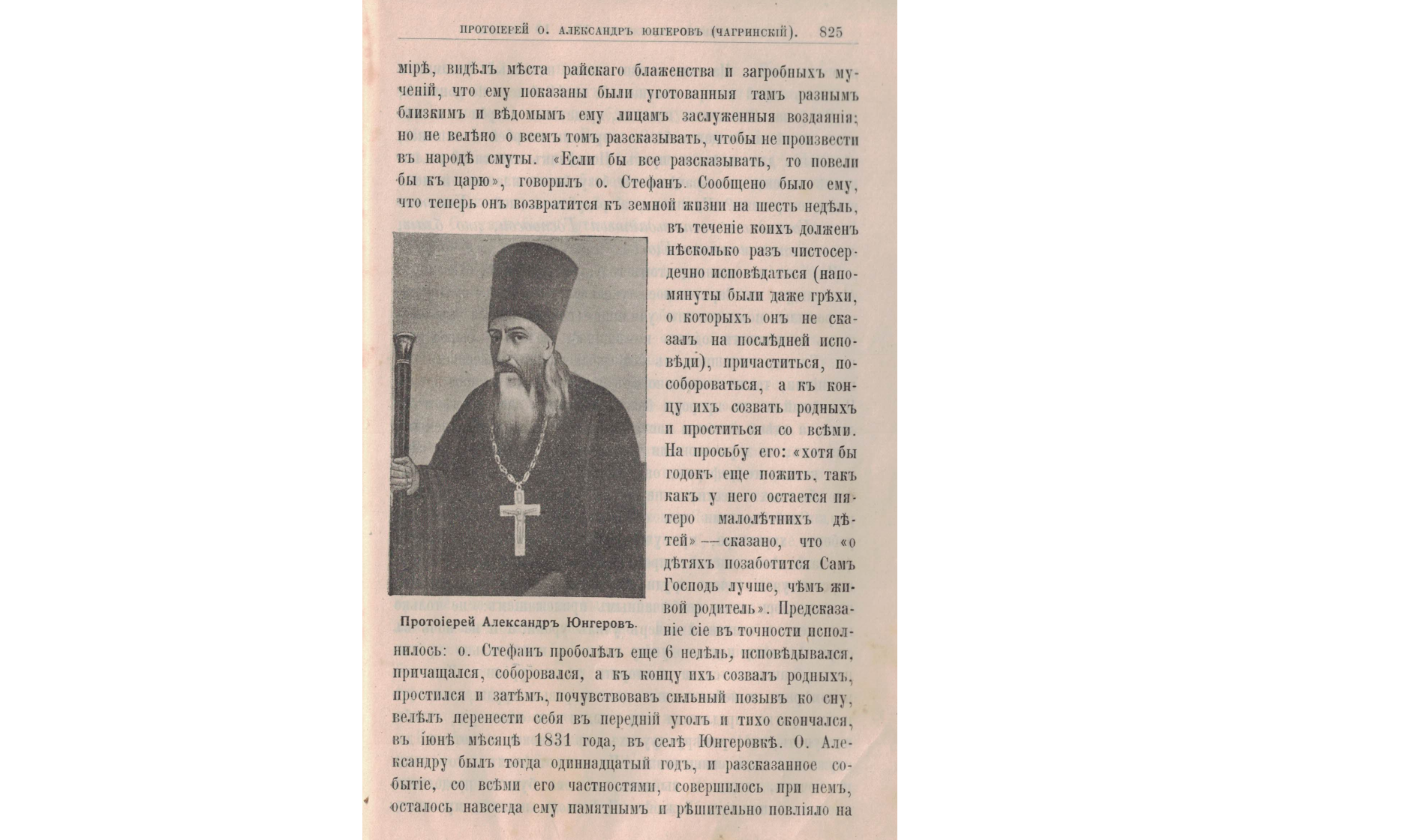

Текст жития приводится по изданию начала ХХ века: «Жизнеописания отечественных подвижников благочестия 18 и 19 веков (с портретами). Декабрь», украшенному литографиями И. Ефимова и изданному Афонским Русским Пантелеимоновым монастырем в Москве в 1910 году. Святому праведному Александру посвящена отдельная глава «Протоиерей о. Александр Юнгеров (Чагринский), память 22 декабря» (с. 824–850). Это обширное житие будет опубликовано в нескольких выпусках нашей газеты. Пунктуация и стилистические особенности текста начала ХХ века сохранены. Разделение на подглавки сделано редакцией.

Жизнь отца Стефана Юнгерова

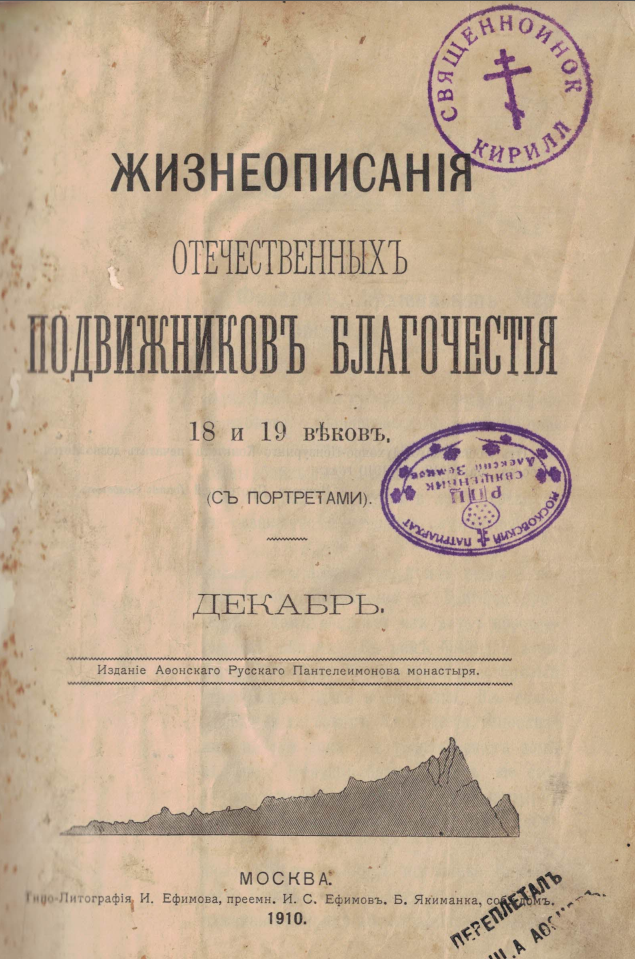

Отец Александр, как обычно все его называли, родился в 1821 году, в селе Аблязове, Пензенской губернии, от причетника Стефана Игнатьева. Отец его, имевший уже семейство и стесненный материально, отправился в Пензу просить себе диаконское место. Но, понравившись владыке отличным отправлением Богослужения, вместо диаконства, получил священство в селе Юнгеровке, тогда находившемся в Пензенской губернии (ныне в Саратовской). Священстовование о. Стефана хотя было не продолжительным, но благотворно-влиятельно на прихожан. Он отличался прекрасным совершением Богослужения и ревностным исполнением приходских треб, внимательным сердечным отношением к нуждам прихожан — помещиков и крестьян, чем и успел скоро снискать себе у тех и других искреннюю любовь. За то и Господь Бог явил ему необычайную милость. Вот что рассказывал нам сам о. Александр. Однажды на свадебном пиру, куда, по приглашению, он (родитель о. Александра) считал нужным явиться для того, чтобы придать свойственную христианскому таинству чинность и благообразие, о. Стефан выпил, по ошибке поднесенной ему, какой-то отравы и тотчас же сильно и опасно заболел. Болезнь, быстро усиливаясь, поразила его, повидимому, на смерть, так что его, как покойника, одели и приготовили к погребению. Но чрез сутки он ожил и заявил, что он еще не умер, а чрез шесть недель после того помрет. А на вопрос: что же с ним было? — он отвечал, что обмирал, был в загробном мире, видел места райскаго блаженства и загробных мучений, что ему показаны были уготованныя там разным близким и ведомым ему лицам заслуженныя воздаяния; но не велено о всем том рассказывать, чтобы не произвести в народе смуты. «Если бы все рассказывать, то повели бы к царю», говорил о. Стефан. Сообщено было ему, что теперь он возвратится к земной жизни на шесть недель, в течение коих должен несколько раз чистосердечно исповедаться (напомянуты были даже грехи, о которых он не сказал на последней исповеди), причаститься, пособороваться, а к концу их созвать родных и проститься со всеми. На просьбу его: «хотя бы годок еще пожить, так как у него остается пятеро малолетних детей» — сказано, что «о детях позаботится Сам Господь лучше, чем живой родитель». Предсказание сие в точности исполнилось: о. Стефан проболел еще 6 недель, исповедывался, причащался, соборовался, а к концу их созвал родных, простился и затем, почувствовав сильный позыв ко сну, велел перенести себя в передний угол и тихо скончался, в июне месяце 1831 года, в селе Юнгеровке. О. Александру был тогда одиннадцатый год, и рассказанное событие, со всеми его частностями, совершилось при нем, осталось навсегда ему памятным и решительно повлияло на всю его жизнь. На всю также жизнь покойный запомнил со слов своей матери явление ей, в 40?й день по кончине, о. Стефана. Она очень плакала, предаваясь скорби о покойном муже и ожидая себе с сиротами скорбей и лишений, обычных для вдов и сирот. Покойник явился ей в полусне и сказал: «зачем ты безутешно плачешь и меня этим огорчаешь? Не плачь, а радуйся и пой: Хвалите имя Господне… исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его».

.jpg)

Учеба будущего праведного Александра

На том же одиннадцатом году, в сентябре, отвезли о. Александра в Саратовское духовное училище. Саратовские старожилы помнят это училище (помещавшееся в бывших конюшнях одного помещика), холодное, сырое здание. Ученье тогдашнее, с его ежедневными телесными наказаниями, также очень многим памятно было в свое время. Покойный и от природы был не крепок здоровьем и силами, а здесь навсегда застудил себе ноги в нетопленных классах, за двухчасовыми уроками. В училище, по случаю каких-то реформ, он учился всего пять лет, вместо обычных шести, и перешел в Саратовскую семинарию. Способностями он обладал не выдающимися, а при робости характера, при учебниках на латинском языке, формализме недалеких преподавателей, понятно, что семинарское учение очень трудно доставалось покойному; все вознаграждалось лишь необычайным прилежанием: не только весь день и занятный вечер учил уроки, а и на ночь в спальне клал под подушку книги, и как только просыпался, начинал снова повторять те же уроки… Видя его непомерные и небезопасные для здоровья труды, мать его неоднократно предлагала ему выдти из семинарии, чтобы поступить, по примеру других, в диаконы, а потом дослужиться и до священника. Но он отвечал, что «когда исключат, тогда и выйдет, а пока будет продолжать учение с помощью Божией». И Господь помог ему окончить в 1842 году полный курс семинарии. Из семинарских профессоров (так назывались тогда преподаватели дух. семинарии) особенно благодарную память он сохранил во всю жизнь о Гордии Семеновиче Саблукове, впоследствии бывшем профессоре Казанской академии († 1880 г.), которого он чтил за благочестие, разумное преподавание и миссионерское служение — беседы с Саратовскими магометанами. С уважением отзывался он также о профессоре Синайском, известном авторе греческого словаря. Ректор, архимандрит Спиридон, и инспектор, иеромонах Тихон, не пользовались любовию за свои нравственныя качества, в семинарии, и покойный о них обыкновенно умалчивал… Упоминал покойный об одном очень благочестивом родственнике, который был учителем и инспектором духовного училища, а потом принял монашество с именем Иоанна, поступил в Московскую академию и там на втором курсе помер. Он был очень строгой жизни, и многия его правила и обычаи сохранились в памяти о. Александра на всю жизнь. Более же всех профессоров и начальствующих лиц имел на него влияние тогдашний святитель Саратовский, епископ Иаков. Частыя посещения семинарии, частое благоговейное служение, постоянное проповедание слова Божия и назидательныя беседы этого благочестиваго святителя, свято чтимаго и доселе Саратовцами, остались навсегда памятными покойному и поддерживали в нем благочестивое настроение. Когда была возможность, он всегда старался бывать в соборе, за архиерейскою службою преосвящ. Иакова, и запоминал все его проповеди, которыя впоследствии, по отпечатании их, были настольною книгою у покойного до конца его жизни.

Служение отца Александра в Третьяках и Неверкине

По обычаю того времени, во время еще обучения в семинарии, за покойным о. Александром было зачислено сначала причетническое место в селе Новотроицком, Новоузенского уезда, а с поступления в богословский класс и священническое в селе Третьяках, Сердобского уезда. Это последнее и было его первым приходом, по окончании курса. Женившись на бедной сироте и не имея возможности долго ждать лучшаго прихода, покойный согласился поступить сюда. 20 октября 1842 г. он был рукоположен во священника преосвящ. Иаковом. При выдаче ставленной грамоты, преосвященный и сам выразил сожаление, что доводится поступать ему в столь бедный приход, но в то же время и утешил его следующими знаменательными словами: «вы поезжайте в это село лишь на малое время, для получения с помещика и прихожан приговора о построении новой церкви (так как прежняя там сгорела, и Богослужение совершалось в часовне); а потом немедленно возвратитесь сюда и, Бог даст, будет вам место более достойное». Покойный, по слову владыки, поехал, там очень понравился помещику, дававшему ему у себя квартиру, и крестьянам, и уговорил дать нужный приговор. В продолжение месяца все дело это он благополучно окончил (при чем доходу на весь причт — четырехчленный по тогдашнему — получено было 30 коп., цифра навсегда памятная покойному и часто повторявшаяся им духовенству и другим лицам, жаловавшимся на «скудость» средств) и, несмотря на искренния просьбы помещика остаться у них, верный обещанию владыки, уехал в Саратов и явился с приговором к преосвященному. Тут он узнал, что с. Третьяки уже зачислено за другим, а новый приход ему еще не назначен. Владыка ласково принял его и прозорливо сказал: «сейчас вам места еще нет, а приходите завтра: Бог даст — будет». Так и было. Ночью получено было известие о смерти священника в селе Неверкине; место умершаго священника и было немедленно предоставлено о. Александру. Сюда он переехал было с женою и обзавелся хозяйством, но за болезнию жены, не могшей привыкнуть к суровому, лесному и болотистому климату и ко всей обстановке этого инородческого края, пробыл там менее одного года, и в июле 1843 года, по собственному прошению, перемещен преосвящ. Иаковом в село Балаково. Непродолжительное служение его в приходе с. Неверкина сопровождалось уничтожением многих языческих суеверий среди прихожан — чуваш и привлечением их к церкви Божией.

.jpg)

Начало служения в Балаково

В Балакове при Троицкой церкви священствовал с июля 1841 г. (так в тексте. — Ред.) по 23 ноября 1880 г. Трудно исчислить, что за этот, почти 40?летний, период сделано было покойным в этом ныне обширном торговом селе.

Нынешнее положение Балакова ничем не похоже на то, в каком находилось это селение во время поступления в него о. Александра. Где ныне обширные храмы, торговыя площади, большия купеческия здания, тогда здесь были гумна, болота и перелески; где ныне обширная пароходная пристань с массой народа и построек, тогда были луга и леса. Край же, в котором помещалась Троицкая или, по местному названию, Студенецкая церковь, был очень беден, с сплошным крестьянским, полураскольническим, единоверческим или даже и совершенно раскольническим населением. Для характеристики его достаточно сказать, что причащались в приходе десяток-другой стариков и старух, а остальное население, и то в небольшом числе, лишь исповедывалось для того только, чтобы записаться в книгах церковных. Раскольнические обряды, в виде хождения посолонь, двуеперстия и проч., считались такими непоколебимыми, что нечего, казалось, и думать было о борьбе даже с ними, не говоря уже об искоренении. Соседние киргизские (так в тексте, имеются в виду иргизские. — Ред.) и черемшанские раскольнические монастыри и частые из них посланцы, конечно, крепко поддерживали в населении свои мнимо-старинные обряды. Множество самозванных и беглых священников также находило себе радушный приют в Балакове. И впоследствии, покойному о. Александру много раз доводилось ловить беглых священников и рассеявать самовольныя беспоповщинския собрания. Храм был малопоместителен и довольно ветх: деревянный, имевший уже более столетия своего существования; колокольня его от ветра и звона качалась, так что вскоре понадобилось колокола повесить отдельно на столбах. Храм, по тогдашнему обычаю, был холодный и немало раз причинял о. Александру простуды, ревматизм, зубную и ножную боли. Причт жил крайне бедно, даже братской кружки не было заведено, а денежныя даяния за требы прямо брали на руки и уплачивали долги.

Продолжение читайте в следующих выпусках газеты

Газета «Балаковские епархиальные ведомости», № 11 (34), ноябрь 2025 г.