Храмы Саратовской епархии. История стиля

26 мая 2025 г.

В рамках краеведческого проекта на нашем сайте мы знакомим читателей с наиболее интересными исследованиями по церковной истории Саратова и саратовского края, опубликованными за последние 20 лет в сборниках «Труды Саратовской православной духовной семинарии» и ежегодных сборниках Межрегиональных образовательных Пименовских чтений. Публикации приурочены к 20-летию нашего сайта.

* * *

Над волжскими просторами неугасимый свет веры Христовой воссиял в полную силу, вероятно, лишь в середине IX века, когда состоялась знаменитая хазарская миссия святых Кирилла и Мефодия. Византийские летописи сообщают, что в это время происходит обращение славян к православной вере. Вряд ли проповедь равноапостольных братьев достигла тогда пределов Саратовского края. Но известно, что четыре столетия спустя, в 1261 году, по ходатайству святого благоверного князя Александра Невского была учреждена Сарайская епархия, на территории которой находился Увек (сейчас окраина Саратова), бывший летней резиденцией золотоордынских ханов. Этот город хорошо известен как по письменным источникам, так и по археологическим раскопкам. Известно, что в это время православные церкви и часовни были во многих городах и поселках Нижнего Поволжья, и, судя по находкам на Увеке, здесь также существовала православная церковь1. А.А. Лебедев, изучая историю Саратовской епархии, считал, что в золотоордынские времена на Увеке находился православный монастырь2. Таким образом, история саратовского храмостроительства начинается в XIII или XIV веке. Однако о первых бесследно исчезнувших деревянных храмах Саратова сказать ничего невозможно. Началом отсчета храмового зодчества может быть только конец XVII века, когда Саратов окончательно размещается на своем нынешнем месте.

Искусствоведы, специализирующиеся на иконописи, отмечают интересный факт: не существует двух одинаковых икон, даже если они имеют один сюжет, написаны в одно время и, может быть, вышли из одной мастерской. То же самое можно сказать и о тысячах православных храмов, построенных на необъятных просторах Руси за тысячу лет ее христианской истории. Каждый православный храм имеет свое лицо, свой неповторимый облик, уникальное очарование, заставляющее всматриваться в него человека, не потерявшего живое чувство красоты.

Вместе с тем художественный вкус эпохи накладывает свой отпечаток на архитектуру, и даже не специалист без труда уловит отличие храмов Северо-Восточной Руси XII столетия от петербургских соборов, возведенных в первой половине XVIII века. Определенные группы построек обнаруживают сходство своих конструктивных принципов, организации пространства, средств выразительности, образуют совокупность характерных признаков, которые получили название архитектурного стиля. Это понятие позволяет наиболее оптимально систематизировать архитектурное наследие православной Руси, выстраивая типологические ряды, в которых каждый памятник архитектурного искусства занимает строго определенное место, гармонируя с находящимися в том же ряду объектами.

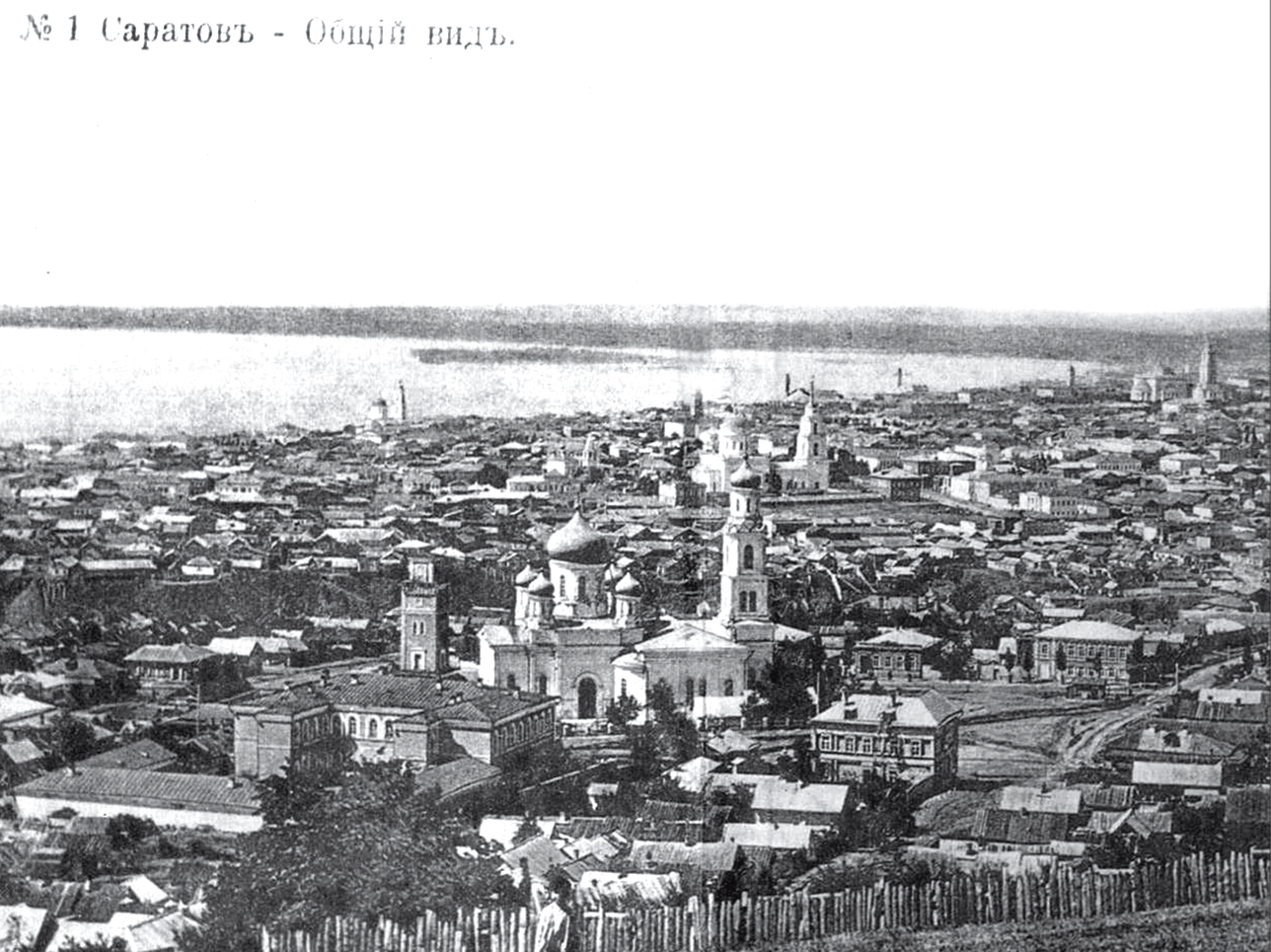

Многие архитектурные стили не затронули своим влиянием Саратов. Основанный в 1590 году, этот город-крепость только в конце XVII века утвердился на том месте, где стоит сейчас. Прежде на протяжении почти ста лет он располагался на левом берегу Волги. Казань, бывшая центром новопокоренных земель, прислала список с чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Эта икона пребывала в деревянной Казанской церкви в левобережном Саратове.

Неудобства низменного, часто заливаемого водой места и доступность для набега кочевников вынудили саратовцев перенести город на правый берег. Деревянная Казанская церковь была и в правобережном Саратове. Ее поставили с западной стороны главной площади нового города, недалеко от городского вала. В это же время был построен Троицкий собор, бывший на протяжении десятилетий кафедральным храмом саратовских архиереев3.

Первая деревянная Троицкая церковь, стоявшая на месте собора, была возведена по благословению Астраханского епископа Парфения в 1674-1675 годах. Десять лет спустя, в 1684 году, она сгорела дотла, однако через год по благословению митрополита Савватия была восстановлена. Еще через 10 лет началось строительство каменного храма.

Храмозданную грамоту выдал Астраханский митрополит Сампсон в 1697 году. С этого года в соборе начали вестись клировые книги.

Но вскоре Саратов снова сгорел. Огонь причинил вред и Троицкой церкви. При восстановлении к ней были пристроены трапезные и открытая галерея вокруг верхнего храма.

В 1723 году закончилось строительство колокольни. В середине столетия на ней установили единственные в городе механические часы с боем и музыкой.

Собор вместе с городом неоднократно страдал в пожары. В 1786 году Астраханский митрополит Антоний прислал грамоту, разрешающую даже разобрать церковь по причине ветхости. Однако саратовцы собор не сломали. Его только временно закрыли. Через три года управляющий саратовской соляной конторой М.А. Устинов, живший по соседству с собором (ныне здание Саратовского областного краеведческого музея), на собственные деньги подвел под стены, начиная от фундамента, контрфорсы и устроил в обоих храмах иконостасы.

В 1804 году собор был открыт для богослужения, но и после этого он опять пострадал от пожара и был закрыт. Капитальный ремонт собора проходил под надзором саратовского архитектора В.И. Суранова и тамбовского архитектора Н.В. Урюпина. Под их руководством собор был восстановлен.

Одновременно с ремонтом стен был изменен главный фасад, который украсили на уровне второго этажа портиком с фронтоном, оставив внизу существующую аркаду.

В неизменном виде, если не считать небольшие переделки фасада, выполненные гражданским инженером В.А. Люкшиным в начале ХХ века, Троицкий собор сохранился до наших дней.

Троицкий собор — храм корабельного типа: полукруглый, с алтарной апсидой, он символизирует Церковь — ковчег спасения. Центральная часть храма — часто встречающаяся в русской архитектуре форма, которая называется «восьмерик на четверике»4. Богатство и пластичность форм как бы нарастают с высотой. Тонкие колонки по углам, ребра граней верхних архитектурных объемов, городки под карнизом, золотая луковица главы и золоченые подзоры образуют наряд, который заставляет воспринимать этот храм как выражение радости, ликования. Этому способствует декоративность, создаваемая торжественно-пышными наличниками окон и затейливыми завершениями составляющих их элементов. Все это декоративное богатство создает неповторимый праздничный образ здания.

К чести архитекторов, перестраивавших здание в XVIII и XIX столетиях, следует сказать, что все новые конструктивные элементы им удалось подчинить общему архитектурному замыслу. При всех перестройках Троицкий собор Саратова остается цельным и органичным памятником московского барокко. Этот стиль возникает в московской архитектуре в середине XVII столетия.

Завершившаяся Смута, гражданская война, до предела истощившая материальные и духовные ресурсы страны, была временем крушения многих традиционных ценностей. Начавшаяся с воцарения новой династии эпоха была временем непрерывного удивления перед открывавшейся новизной культурного горизонта. Явившиеся из Киева ученые монахи изумили москвичей виртуозным владением словом, завораживающими приемами партесного пения, необычно смелым богословием. Стремительно изменялась картина мира, открывалась его невидимая доселе красота, проявлявшаяся в многообразии и изменчивости. Постижение этого непрерывно меняющегося мира приносило радость, оно побуждало к деятельности, творчеству, художественному осмыслению действительности.

Постройки, созданные на деньги приближенных к царскому престолу бояр Нарышкиных, дали этому стилю название голицынского или нарышкинского. Данному направлению свойственны ярусное построение объемов, прием «храм под колоколы», гладкие кирпичные стены в сочетании с нарядными деталями и золотыми главками, центрические окна, мотив раковин в закомарах5. Многочисленными памятниками московского барокко стали московские и подмосковные, а затем и провинциальные церкви, отличающиеся изяществом, безукоризненными пропорциями, применением во внешней отделке таких декоративных украшений, как колонны, капители, а также отличающиеся своим «двуцветием»: использованием только красного и белого цветов.

Символической деталью московского барокко в архитектуре являются широкие окна, расположенные на всех ярусах зданий, начиная с нижних этажей, которые приходят на смену узким и редким окнам Средневековья. XVII век взглянул на мир глазами широко распахнутых окон. Человек перестал ощущать страх перед непонятным миром, перестал окружать себя крепостной стеной, перестал превращать в крепость каждый дом, каждый храм.

Возвращаясь к Троицкому собору, заметим, что это единственный сохранившийся храм Саратовской епархии, построенный в стиле московского барокко. Возможно, что он вообще единственный представитель этого архитектурного стиля в Саратовском крае, ведь в эпоху, когда этот стиль оставался актуальным, в маленьких городах России, не говоря уже о селах, строились по преимуществу деревянные церкви. Кирпичные храмы стали возводиться не ранее середины XVIII века, когда в русском искусстве господствовали совсем другие художественные формы.

Основная историческая особенность распространения барокко в России состояла в том, что, начинаясь как собственный стиль, главным образом в архитектуре, московское барокко соединяется с европейским, становясь в полной мере большим художественным стилем. И почти до самого конца XVIIIстолетия барокко господствует в литературе и искусстве, в общественно-политической мысли, богословии, поэзии.

Европейское барокко, во всяком случае в архитектуре,— стиль изысканный и роскошный. Не случайно постройки классического европейского барокко оказались сосредоточенными главным образом в Петербурге и его окрестностях. В провинциальных городах России мы можем найти считаное число храмов, где этот стиль является преобладающим. Подробная характеристика этого направления в искусстве заняла бы слишком много времени и была бы неоправданной, поскольку в храмовой архитектуре Саратовской епархии европейское барокко никак не отразилось.

Зато классицизм, следующий по времени художественный стиль, воплотился в многочисленных храмовых постройках первой половины XIX века.

Ярким памятником зрелого классицизма в Саратове был кафедральный собор во имя святого благоверного князя Александра Невского.

Еще в 1785 году императрица Екатерина II «милостиво повелеть соизволила» выстроить в Саратове новый собор вместо старого Троицкого собора. Благотворительная помощь импеpатpицы заключалась в значительной для того времени сумме в 15 тысяч рублей, но по какой-то причине строительство было отложено6.

29 июня 1814 года в Саратове был получен высочайший манифест о заключении мира с Францией. Воодушевленные победой русского оружия губернские власти приняли решение о начале строительства на одной из площадей города двухпpестольного храма. Главный престол предполагалось освятить во имя святого благоверного князя Александра Невского, второй — во имя того святого, в чей день император прибудет в Санкт-Петербург (вторым небесным покровителем храма стал Архангел Гавриил). Государь одобрил проект архитектора Василия Петровича Стасова. Все сословия изъявили желание внести пожертвования на строительство нового собора. Смета составила 300 тысяч рублей. Чин основания храма совершил 30 августа 1815 года специально прибывший из Пензы Преосвященный Афанасий (Корчанов)7.

Место, выбранное под строительство храма, было, по мнению саратовцев, определено самое красивое. В Саратове тогда было всего 4 площади, и все они были не устроены: они никогда не облагораживались, даже мусор никогда не выметался, за исключением таких чрезвычайных случаев, как ожидаемый приезд высоких особ или высокопоставленных лиц, или в случае появления в городе холеры. По сравнению с другими площадями, застроенными лавками, заваленными мусором и различными отходами (вдоль Троицкого собора лежали кучи сваленного мусора), будущая Соборная площадь была небольшой, покрытой сочной зеленой травой, «служившей приманкой для коров и коз, бродивших тут стадами, что в то время не бросалось никому в глаза и не считалось дефектом в смысле городского благоустройства». Естественно, что это место казалось «лучшим и красивым». Однако в сухое время здесь было очень много пыли, а в дождливое площадь превращалась в самое настоящее болото. Служившим в присутственных местах чиновникам приходилось плохо: посещать службу они должны были ежедневно и в ненастные дни вынуждены были тонуть в грязи даже в охотничьих сапогах, которые с приходом на место службы заменялись обыкновенными сапогами8.

Преображение площади произошло не сразу после возведения на этом месте собора, а в 1840-е годы, когда рядом с собором был сооружен деревянный водопровод и был благоустроен сад «Липки». Первоначально городским садом назывались лишь два ряда чахлых деревьев. В 50-е годы «Липки» становятся предметом особой заботы губернатора М.Л. Кожевникова, городского главы Л.С. Масленникова и превращаются в гордость горожан. Однако музыка, крики «бис» и громкий смех, как писали впоследствии современники, были слышны в соборе и мешали молящимся.

На этой площади и развернулось строительство храма, которое длилось с 1815 по 1826 год вместо запланированных четырех лет. Его куратором первоначально был губернский архитектор Василий Иванович Суранов (1765-1818). С ним соперничал его ученик Григорий Васильевич Петров, предупреждавший мэтра провинциальной архитектуры об ошибках в расчетах прочности стен. Все саратовцы с нетерпением ожидали окончания строительства и лелеяли в душе горделивую мысль, что они первые после москвичей создают подобный памятник. Однако в восемь часов утра 24 апреля 1822 года, когда наружные работы были почти закончены, все рабочие вышли на двор к завтраку и сидели в отдалении от собора, купол его рухнул, пробив перекрытие первого этажа.

О случившемся немедленно сообщили в Министерство внутренних дел, одновременно попросив разрешения соорудить более легкий купол из дерева. Вскоре согласие было получено, и в 1823 году начались работы по восстановлению собора. Место Суранова после его смерти занял Г. В. Петров, завершивший строительство.

Торжественное освящение новоустроенного храма состоялось 28 марта 1826 года9. Первым настоятелем нового кафедрального собора стал протоиерей Николай Герасимович Скопин († 1836), вторым — протоиерей Федор Степанович Вязовский († 1856), третьим — протоиерей Гавриил Иванович Чернышевский († 1861).

Храм Александра Невского стал ярким памятником русского классицизма в последний период существования этого художественного стиля. Главной чертой русского классицизма явилось обращение к образам и формам античного зодчества как к идеальному эстетическому эталону. Основываясь на представлениях о разумной закономерности мира, о прекрасной облагороженной природе, классицизм стремился к выражению возвышенных идеалов, к симметрии и строгой организованности, логичным и ясным пропорциям, наконец, к гармонии формы и содержания. Для архитектуры классицизма характерны навеянные античными образцами ордерная система, четкость и геометрическая правильность объемов и планировки, выделяющиеся на глади стен портики, колонны, статуи и рельефы.

Александро-Невский собор гармонично вписался в городской ландшафт, украсив собой площадь. Архитектурный облик здания определили характерные для классицизма простота плана, геометрическая четкость объемов и сдержанный декор. Доминирующим моментом в композиции храма являлось его ядро, которое выделялось массивным, почти кубическим объемом сооружения. Памятник-храм представлял собой двухэтажное здание и снаружи имел вид четырехугольника. Кровля на всех портиках, самой церкви и главном алтаре была железная и покрыта лазурью. Купол украшен звездами из латуни, «через огонь вызолоченными».

Внутри стены были отделаны под мрамор. Колонны, поддерживающие купол, были расписаны сюжетами из Ветхого и Нового Заветов. В главном приделе сиял золотом со вкусом выполненный иконостас. Словом, несмотря на долгое и трудное строительство, собор удался. Он радовал совершенством форм, богатством отделки, торжественностью внутреннего убранства и потому считался главной достопримечательностью города10.

Собор имел шесть престолов. В верхнем храме, помимо главного престола, освященного во имя святого благоверного князя Александра Невского, было еще два — во имя Архангела Гавриила и во имя святых праведных Захарии и Елисаветы.

Нижний храм также был трехпрестольным. Главный был освящен в честь Воскресения Христова, два боковых — во имя святых великомучениц Варвары и Екатерины и во имя святителя Митрофана, епископа Воронежского.

Интересны обстоятельства, связанные с освящением Варваринско-Екатерининского престола. Он был обустроен во время пребывания на Саратовской кафедре Преосвященного Иакова (Вечеркова).

Монашескую стезю Иосиф Вечерков избрал после того, как ударом молнии была убита его невеста. Увидев в этом знак Божественной воли, магистр Санкт-Петербургской духовной академии в 1819 году принимает монашеский постриг с именем Иаков.

Досужие саратовские кумушки быстро узнали романтическую историю монашеского пострижения своего архиерея. Мария Федоровна Дмитриева, усердная попечительница кафедрального собора Александра Невского, выстроившая для него отдельную колокольню с небывалым по красоте звука большим колоколом, выведала у простодушного Преосвященного имя его невесты. После этого в нижней части собора был устроен придел во имя святой великомученицы Варвары11.

19 февраля 1911 года, в день 50-летия отмены крепостного права, на площади перед собором был торжественно открыт памятник императору Александру II Освободителю работы скульптора С. Волнухина.

Епископ Афанасий (Корчанов), управлявший Саратовской епархией с 1811 по 1819 год, несмотря на свой преклонный возраст, был весьма усердным храмостроителем. В сентябре 1813 года Преосвященный Афанасий прибыл в Саратов из Пензы для закладки нового собора мужского Спасо-Преображенского монастыря12.

Прежний Спасо-Преображенский монастырь, расположенный у подножия Соколовой горы, сгорел дотла во время знаменитого пожара 1811 года. Оплакав потерю, настоятель архимандрит Савва отправился в Санкт-Петербург к обер-прокурору Синода князю Александру Николаевичу Голицыну. Смета, которую он вез с собой, была рассчитана на внушительную для того времени сумму в 184 799 рублей. После троекратного отказа со стороны Министерства внутренних дел архимандрит Савва сумел разжалобить Комиссию духовных училищ, которая выдала требуемую сумму. Преосвященный епископ Афанасий решил строить новый монастырь за городом, и саратовский гражданский губернатор Алексей Давыдович Панчулидзев отвел обители одиннадцать с лишним десятин земли к северу от Саратова.

Надо сказать, что сооружение монастыря проходило не совсем гладко: в ходе строительных работ обнаружились определенные просчеты и конструктивные недостатки, усугубленные допущенными местным гражданским начальством халатностью и финансовой недисциплинированностью. Вину списали на умершего в 1818 году губернского архитектора В.И. Суранова, который якобы допустил существенный перерасход строительных материалов. Когда об этом стало известно в Петербурге, то там, не углубляясь в детали настоящего дела, всю полноту ответственности за дальнейший ход строительных работ возложили на губернское начальство, а архимандриту Савве поручили взять под строжайший контроль исправление всех обнаруженных недостатков13.

К началу 1821 года основную часть строительных работ удалось завершить: были возведены соборная церковь с пятью куполами и тремя престолами — в честь Преображения Господня, в честь Тихвинской иконы Божией Матери и во имя святого благоверного князя Александра Невского; четыре корпуса, предназначенные для размещения настоятельских покоев, келий для братий, трапезной, кухни и покоев для служителей.

Губернатор А.Д. Панчулидзев, желая как можно быстрее отрапортовать о завершении строительства, стал требовать от настоятеля подготовить монастырь к освящению. Архимандрит отвечал отказом, ссылаясь на то, что монастырь еще не достроен. На этой почве между ними произошел конфликт, о котором протоиерей Николай Скопин писал: «А в новостроящемся монастыре чудеса делаются у нас в Саратове. Такую ссору затеял архимандрит с губернатором, что чуть не прибил его на строении»14.

В конце октября 1821 года Святейший Синод своим указом предписал Пензенскому архиерею принять от гражданского начальства все монастырские строения и освятить церковь. Но и это не смогло поколебать позиций архимандрита Саввы: он составил специальный реестр из 58 строительных недоделок и вместе с сопроводительным письмом перенаправил его Преосвященному Амвросию, прося архипастыря отложить освящение монастыря. Владыка полностью поддержал архимандрита. Губернатор Панчулидзев, дабы не раздувать конфликта, отдал распоряжение об устранении ряда недоделок, отмеченных архимандритом Саввой.

Освящение нового монастырского собора епископ Пензенский и Саратовский Амвросий (Орнатский) совершил 22 мая 1822 года совместно с саратовским духовенством и при многочисленном стечении народа. При этом вместе с главным престолом были освящены два придела — в честь благоверного князя Александра Невского и Тихвинской иконы Божией Матери.

Классицизм оказался чрезвычайно распространенным в храмовом строительстве Саратовской епархии. Среди ранних памятников следует назвать Троицкий собор в городе Вольске, строившийся с 1793 по 1806 год.

Освящение этого храма затянулось до 1809 года. Пензенско-Саратовская епархия была очень обширной. И когда Преосвященный Гаий (Токаов) собрался приехать в Вольск, чтобы освятить новопостроенный собор, он не смог покинуть Саратов из-за строгого карантина по причине чумы.

В Саратове владыка Гаий получил указ о своем назначении на Астраханскую кафедру, так что освящать Троицкую церковь пришлось следующему Пензенско-Саратовскому архипастырю Преосвященному Моисею (Близнецову-Платонову)15.

Троицкий храм строился на средства купцов города Волг- ска (именно так назывался Вольск до середины XIX столетия). При этом главным попечителем был именитый гражданин Волгска Василий Алексеевич Злобин. Архитектура, выдержанная в стиле строгого классицизма, вполне отразила безупречный вкус попечителя храма (единственное исключение — колокольня Троицкой церкви, построенная значительно позже, не во всем соответствовала основному зданию храма)16.

За какие-то полтора десятилетия Злобиным и его компаньонами было выстроено около сотни великолепных каменных зданий, выдержанных в строгом духе русского классицизма.

Заслуги В.А. Злобина перед отечеством были отмечены именными медалями, пожалованными тремя монархами: Екатериной Великой, Павлом и Александром Благословенным.

С этими медалями он изображен на портрете неизвестного художника, хранящемся в Государственном историческом музее. Память о щедрости и мягкосердечии Злобина надолго пережила его самого. Говорили, что, держа в руках расписки одного должника, Злобин вспомнил, что тот обременен большой семьей. Он взглянул на иконы, вздохнул и разорвал расписки со словами: «И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим»17.

Василий Алексеевич Злобин с одинаковым усердием строил и православные, и старообрядческие храмы. К числу наиболее внушительных его проектов относится старообрядческий (впоследствии единоверческий) храм во имя Рождества Христова (1826)18. Как и Троицкий собор, он выстроен в стиле «александровского» классицизма.

Годом позже в Саратовской епархии появился еще один замечательный храм в стиле классицизма. Это Знаменская церковь в имении графа Сергея Семеновича Уварова в селе Черкасском.

Каменная церковь с каменной же колокольней была построена в селе Черкасском тщанием министра народного просвещения России графа Сергея Семеновича Уварова (1786-1855). Храм был построен по обету: сын Сергея Семеновича участвовал в войне 1812 года, и отец дал обет построить храм, если сын вернется с войны живым. Заложенный в 1814 году, Знаменский храм в Черкасском построен на взлете классицизма19. Последнюю фазу в развитии этого художественного стиля, которая пришлась на царствование императора Николая Павловича, иногда называют николаевским ампиром. Здания, построенные в эту эпоху, характеризуются сдвигом пропорций, утяжелением формы, утратой присущей античным прообразам жизнерадостности. Постройки этого времени теряют свою индивидуальность, они кажутся созданными по типовому проекту, в их облике присутствует некое ощущение казенности.

Примером такого позднего, «николаевского» классицизма является Иоанно-Предтеченский кафедральный собор в городе Вольске, строившийся с 1809 по 1844 год20.

Тяжелые портики, неравные расстояния между колоннами, квадратные в сечении барабаны малых куполов — все это является признаками «усталости» стиля.

Еще больше эта тяжеловесность умирающего стиля присуща другому памятнику «николаевского» классицизма — Троицкой церкви в селе Золотое, строительство которой было завершено в 1834 году21.

Середина XIX столетия в русской архитектуре была временем поиска нового национального стиля. В архитектурных кругах появилось сомнение в современности классицизма и соответствии его русским художественным традициям, обычаям и условиям жизни. Создателем этого нового стиля в архитектуре, который получил название «историзм», стал Константин Андреевич Тон (1794-1881). Наиболее полно идеология историзма отразилась в его постройках: в Большом Кремлевском дворце в гражданской архитектуре и в храме Христа Спасителя в архитектуре церковной.

Термин «историзм» показывает, что искусство этого периода обратилось за темами и образами к истории. Любой исторический период или стиль могли отныне стать прообразом для будущей постройки. В этом и заключалась особенность этого стиля.

Сущность русско-византийского стиля заключалась в использовании архитектурных образов и форм русского зодчества в эклектическом сочетании их с элементами византийской архитектуры.

Константин Андреевич Тон создавал проекты храмов не только для столицы, но и для провинциальных городов России. Есть основания полагать, что по его проекту построена Вознесенско-Сенновская церковь в Саратове, более известная как Митрофаньевская22.

К памятникам историзма можно отнести множество храмов Саратовской епархии. Одним из них является Духосошественская церковь (в настоящее время кафедральный собор), взведенная в 1855 году на месте деревянной церкви, построенной по благословению епископа Иакова (Вечеркова).

В 1855 году у почетного гражданина Саратова купца первой гильдии Петра Федоровича Тюльпина скончался 27-летний сын — титулярный советник Николай Петрович Тюльпин. В память о безвременно ушедшем сыне супруги Тюльпины решили на месте деревянной Духосошественской церкви построить каменный трехпрестольный храм, причем один престол должен был быть в честь небесного покровителя их сына — святителя Николая Чудотворца. Церковь была возведена очень быстро.

На четырехъярусной колокольне было 13 колоколов. Самый большой, весом 431 пуд 15 фунтов (более 7 тонн), был украшен отлитыми на нем иконой Сошествия Святого Духа, фигурами Ангелов и имел надпись: «Колокол сей сооружен усердием Храмоздателя почетного гражданина и первой гильдии купца Петра Федоровича и супруги его Дарьи Хрисанфовны Тюльпиных в память сына...»23.

История не сохранила имени архитектора храма. Возможно, его и не было и проект рождался непосредственно во время строительства. Но весь его облик говорит о том, что он строился как бы по воспоминаниям о различных русских храмах XV-XVIстолетий.

Другим ярким памятником историзма является Покровская церковь в Вольске, построенная в 1844 году.

На месте этого храма стояла крошечная деревянная церковь, построенная на рубеже XVII и XVIII столетий на православном кладбище села Малыковка. Огромный православный храм Покрова Пресвятой Богородицы, освященный в 1844 году, построил Алексей Петрович Сапожников, глава астраханской фирмы «Братья Сапожниковы», городской голова Астрахани, предпочитавший между тем держать свою контору в родном Волгске.

Это был внушительный по виду трехпрестольный храм, имевший, помимо центрального Покровского придела, два боковых: северный — во имя Алексия, человека Божия, и южный — во имя апостолов Петра и Павла24.

Историзм в храмовой архитектуре Саратова развивался и в византийском направлении. Большим мастером нововизантийского стиля был саратовский архитектор Юрий Николаевич Терликов (1862-1914).

Самым ярким памятником византизма стала построенная им в 1903 году Никольская (Ново-Никольская) церковь на пересечении Большой Горной и Гимназической (Некрасова) улиц25. В ландшафте нагорной части Саратова этот внушительный храм (имевший, кстати, фарфоровый иконостас) очень напоминал собор выстроенного незадолго до этого на Кавказе Ново-Афонского монастыря.

Другим храмом Ю.Н. Терликова, выстроенным в Саратове в том же нововизантийском стиле, стал Никольский собор женского Крестовоздвиженского монастыря (1903)26.

Собор и колокольня нового монастырского храма были проникнуты духом византийской архитектуры: полуциркульные линии арок, проемов, карнизов, глав, спаренные колонки с полуциркульными же капителями, ступенчатые паруса.

Безусловно, храм производил впечатление здания, выстроенного в целостном архитектурном стиле. В проектах Ю.Н. Терликова не чувствовалось эклектики, присущей архитектурному историзму XIX столетия. Архитектура двух Никольских храмов основана не на припоминании византийских образцов, а на целостной стилизации в духе византийского зодчества. Историзм эклектического характера сменяется более утонченным и выдержанным историзмом новой эпохи в искусстве — эпохи модерна.

На грани модерна и привычного историзма Юрий Николаевич Терликов проектирует здание Покровской старообрядческой церкви, которую после Указа о веротерпимости начинают строить хвалынские купцы.

Главными попечителями строительства, начавшегося в 1906 году, стали купцы Е.Н. Буянов, М.С. Кузьмин, В.С. Абакумов. В 1914 году полностью выстроенный храм был освящен. Его настоятелем был назначен священник Иоанн Карпович Исаичев, впоследствии последний Саратовский старообрядческий епископ Иоанникий († 1937), расстрелянный в застенках НКВД.

В 1931 году богослужения в Покровской церкви были прекращены по требованию властей. В течение следующих нескольких лет была разобрана колокольня и уничтожены купола. В храме разместился склад консервного завода.

В 1946 году Покровский храм был передан воссозданной православной общине города и переосвящен Саратовским епископом Борисом (Виком) в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня27.

Однако торжеству модерна в русской архитектуре предшествовало еще одно течение, которое вышло из границ историзма. Это так называемый кирпичный стиль, разнообразный и неоднородный, который на русской почве обогатился национальными элементами и стал называться стилем императора Александра III.

Кирпичный стиль — своеобразное архитектурное направление, выразившееся в полной замене лепных украшений более рациональным кирпичным декором. В фасадах зданий произвольно сочетались мотивы разностильного декора, восходящего к средневековым русским, романским, готическим, византийским прототипам. С помощью неоштукатуренного, иногда окрашенного кирпича и фигурной кладки на фасадах зданий создавались причудливые орнаменты карнизов, тяг, наличников и порталов.

Безусловно, самым плодовитым саратовским архитектором оказался Алексей Маркович Салько (1839-1918). В 1870 году А.М. Салько назначен саратовским городским архитектором и в этом звании проработал 44 года до выхода на пенсию в 1914 году28.

Здания Салько узнаваемы, так как архитектору присущ свой характерный почерк. Стилю его свойственны ненавязчивые ритмы полуколонн, разделяющих высокие, закругленные вверху окна, часто сдвоенные, полуовальные наличники, изящные консоли, оригинальные рельефные карнизы и панели. Фасады его зданий включают в себя причудливую мозаику краснокирпичных узоров, башенки с флюгерами.

А.М. Салько не успел оценить широких возможностей модерна, большого художественного стиля, который победоносно шествовал по России в последние годы его жизни. Его творчество осталось в границах эклектического историзма, который с наибольшей наглядностью проявился в двух саратовских храмах, возведенных по его проектам.

Один из них — Княже-Владимирский храм, построенный в ознаменование 900-летия Крещения Руси и освященный 16 июля 1889 года29.

Как и большинство построек Салько, Княже-Владимирский храм перегружен декором. Проект был выполнен в привычных эклектичных формах русско-византийского стиля. Мощную среднюю главу, увенчанную луковичного вида кровлей, окружали стрельчатые шатры малых глав. В решении частей и деталей церкви архитектор опирался на русские традиции, однако пришедшие из разных исторических эпох. Яркие, праздничные формы церкви по замыслу архитектора должны были выражать собой величие события, решительно изменившего судьбы России и начавшего создание великого православного государства.

Другим саратовским храмом, построенным по проекту Салько, стала Покровская церковь «на горах». Монументальный пятиглавый храм с пятиярусной вертикалью колокольни доминировал в своей части города, был ориентиром, маяком, неожиданно открывавшимся среди унылой застройки дальней части Глебучева оврага.

Значительной была и роль храма в общей высотной композиции Саратова: высокие луковичные купола церкви и шпиль колокольни продолжали цепочку доминант, которая зрительно ограничивала территорию города.

Покровский собор был заложен 18 июня 1878 года Преосвященным Тихоном (Покровским), епископом Саратовским и Царицынским30.

Строительство грандиозного для Саратова храма на 1,5 тысячи прихожан шло около 4 лет, в том числе и из-за регулярного отсутствия средств. Протоиерей Василий Георгиевич Успенский, настоятель Покровской церкви, в докладной записке к Преосвященному Павлу, епископу Саратовскому и Царицынскому (1882-1889), сообщал: «...строить нужно, а средств очень мало приготовлено; несмотря на это... начали строить, заключив с каменщиками контракт, чтобы в известные сроки поставлять материалы и платить за работу деньги... Кому не надоедал, кому не докучал я своими просьбами о помощи на постройку церкви!.. Туго идет постройка, нет крупных жертвователей! При помощи Божией, хотя и в долг, церковь построена»31.

Торжественное освящение главного престола в честь Покрова Пресвятой Богородицы совершил епископ Саратовский и Царицынский Павел (Вильчанский) в воскресенье 20 января 1885 года. В местной газете появилось сообщение: «Освящение, при громадном стечении народа, совершал Преосвященный Павел. Новая церковь — одна из лучших в городе, между прочим, по своему внутреннему устройству и украшению»32.

Долгие годы церковь стояла без отдельной колокольни. Колокола находились в одной из угловых башен храма.

Лишь через пятнадцать лет нашлись средства на постройку. Покровский собор получил свой завершенный вид.

В Покровской церкви ясно угадывается сальковский почерк: филигранно прорисованные детали, их ясно заданный ритм, подчиненность единой архитектурной теме. Среди деталей архитектуры можно увидеть любимые архитектором спаренные вертикальные окна, элементы популярного и понятного тогда византийского зодчества в порталах, фризах, сандриках.

В целом для архитектуры Княже-Владимирской и Покровской церквей характерны черты так называемого ропетовского, или ложнорусского, стиля, чрезвычайно распространившиеся на рубеже XIX и XX столетий. Понятие ропетовского или ропетовско-стасовского стиля было введено в искусствоведение знаменитым деятелем русского искусства И.Э. Грабарем. Стиль назван по имени архитектора Ивана Павловича Петрова, подписавшего свои проекты вымышленным именем Ропет.

Все направления в архитектуре, развивавшиеся после завершения классицизма: и историзм, и псевдорусский, и русско-византийский, и ропетовский стили — можно объединить под общим названием «эклектика». Вся вторая половина XIXвека прошла в русле этого течения.

Европа жила в ожидании нового большого стиля, которого не знала со времен классицизма или даже барокко. И этот стиль явился одновременно в разных странах и под разными именами. В Германии его называли «югендштиль», в России и в Англии он явился под именем модерна.

Художники модерна дерзко ломали привычные нормы и границы, использовали в своем творчестве разные формы: греческой архаики, античной классики, экзотического искусства Китая и Японии, готики и Ренессанса, искусства этрусков и французского рококо.

Модерн стал по-настоящему большим стилем. Он проявился в архитектуре, изобразительном искусстве, музыке, литературе. Несмотря на свою скоротечность (немногим более трех десятилетий), модерн не мог не затронуть церковного искусства. Роскошные росписи Владимирского собора в Киеве, выполненные В.М. Васнецовым, работы М.В. Нестерова для храма Спаса на Крови в Петербурге и Марфо-Мариинской обители в Москве,— все это яркие образцы церковного модерна.

Стремление к целостности есть главное качество искусства модерна. Однако в период модерна существовали разные стилистические течения.

Одним из многочисленных ответвлений модерна стал неовизантийский стиль, ярко воплотившийся в архитектуре Княже-Владимирского собора в Киеве, построенного в ознаменование 900-летия Крещения Руси.

Своеобразным направлением в русском модерне стал так называемый ретроспективизм. Ретроспективизм — это ответвление модерна, связанное с новым обращением к архитектурным формам прошлых эпох.

Ретроспективизм имеет две основные стилистические ветви: неоклассицизм, ориентировавшийся на Ренессанс и русский классицизм, и неорусский стиль, продолжавший и развивавший традиции русской архитектуры допетровских времен. Неорусский стиль получил свое название в противовес дискредитировавшему себя псевдорусскому или ропетовскому стилю. Если во всех предшествующих вариантах стилизаторства второй половины XIXвека воспроизводились детали московской и ярославской архитектуры XVII века, то в постройках неорусского стиля получали развитие формы древнерусской, главным образом новгородской и псковской, архитектуры.

Одним из наиболее выдающихся архитекторов неорусского направления был А.В. Щусев — большой знаток Новгорода и Пскова.

Самыми известными его постройками являются: храм-памятник преподобного Сергия Радонежского на Куликовом поле (1913) и Покровский храм Марфо-Мариинской обители на Б. Ордынке в Москве (1908-1912)33.

Стремление к внешней неповторимости, оригинальности зданий побуждало архитекторов прибегать иногда к чрезмерному использованию декоративных средств оформления фасадов: декоративной и орнаментальной облицовке, керамической мозаике, скульптурному убранству. Стала распространенной произвольная деформация привычных очертаний, манерность и чрезмерная вычурность деталей.

Одним из ярких образцов модерна в церковной архитектуре является храм в Абрамцево, построенный по проекту художника В.Д. Поленова.

Выдающимся архитектором, творчество которого всецело принадлежит модерну, является Федор Осипович Шехтель, юность которого прошла в Саратове34.

Его гению принадлежат такие архитектурные шедевры, как особняк З.Г. Морозовой на Спиридоновке и особняк С.П. Рябушинского на Малой Никитской в Москве. По мнению некоторых исследователей, Шехтель является автором проекта особняка Рейнике в Саратове.

Другим выдающимся произведением Ф.О. Шехтеля в Саратовской губернии стала старообрядческая Троицкая церковь в селе Балакове (ныне это село — второй по величине город в Саратовской области).

Известный балаковский купец Анисим Мальцев через Московское архитектурное общество объявил конкурс на проект храма в родном селе, который выиграл Шехтель.

Мастер выполнил проект в 1909 году и несколько раз в течение 1910-1914 годов лично приезжал в Балаково, чтобы контролировать ход строительства, которое велось под руководством инженера Антонова. Основное здание храма было построено в 1911 году, а колокольня, крестильня и внешняя отделка были завершены к 1913 году. Слева от главного входа была построена зимняя шатровая церковь. Храм был освящен старообрядческим епископом Саратовским Мелетием в 1914 году.

Старообрядческая печать тех лет признавала, что по величине и тщательности отделки храм в Балаково будет первым во всей России. Пока шло строительство, Анисим Мальцев за огромные деньги приобрел несколько сотен древних икон, которые затем были размещены в храме. Строительство шло довольно быстро, и вскоре на высоком берегу реки Бала- ковки вырос замечательный храм.

Модерн охотно использовал для декора внешних поверхностей зданий поливные изразцы и мозаику. Для Троицкого храма в мастерской известного петербургского мозаичиста В.А. Фролова были изготовлены три монументальные мозаики: образ Троицы Ветхозаветной, Нерукотворный Спас и икона «Знамение». Эскизы для мозаик выполнил известный московский иконописец и реставратор И.О. Чириков35.

На склоне лет Ф.О. Шехтель послал открытку другу и товарищу по работе в Московском архитектурном обществе И.П. Машкову, в которой назвал храм в Балаково лучшей из своих построек.

В завершение очерка рассмотрим еще один чудом сохранившийся памятник церковной архитектуры Саратова - храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»36.

Его строительство связано с именем одного из наиболее известных архипастырей Саратовской епархии священномученика Гермогена (Долганева). Во время путешествия по Афону ему была преподнесена икона «В скорбех и печалех утешение», написанная в Андреевском скиту Русского Пантелеимонова монастыря. Для афонской святыни в непосредственной близости от архиерейского дома была выстроена небольшая церковь.

Автором проекта, созданного в 1903 году, был саратовский архитектор Петр Митрофанович Зыбин. П.М. Зыбин проектировал храм, не отходя от канонов средневековой русской архитектуры. Однако это не просто копия уменьшенного в несколько раз «Покрова на рву», расположенного на Красной площади в Москве, не пряничная конструкция в ропетовском духе, но искусная стилизация, столь характерная для неорусского стиля. Удивительная соразмерность различных элементов постройки, гармония шатровых и луковичных куполов, тщательно проработанный декор стен без излишней дробности и мелочности в отделке создают яркий памятник русского модерна.

В истории искусства модерн остался последним большим художественным стилем. Художественные течения, возникавшие в течение всего последующего XXстолетия, охватывали лишь отдельные области искусства.

Храмовое строительство, которое возобновилось на нашей земле в два последних десятилетия, предполагает поиск новых форм художественной выразительности. Однако уже осуществленные проекты показывают, что современная церковная архитектура еще не обрела нового языка и остается в плену простой подражательности старым художественным традициям. Большинство современных проектов ориентировано на переосмысление русского стиля и даже чаще неорусского, чем других стилевых явлений XIX— начала XXвека. Традиция восстанавливается от той точки, где была прервана.

Таким образом, процесс возрождения церковной архитектуры находится пока еще на начальной стадии, хотя и дает уже некоторые добрые всходы. Есть надежда, что сама жизнь Церкви выкристаллизирует из себя те грани служения ее верных чад, которые относятся к области зодчества, для их звучания во всей полноте.

Труды Саратовской православной духовной семинарии, 2009 г.